Für uns gibt es Essen, das komisch guckt. Was das bedeutet, beschrieben wir bereits hier etwas genauer.

Für die Radtour ans Meer hatten wir uns vorgenommen, so bewusst wie möglich darauf zu achten, was wir tun, um uns Essen, das komisch guckt, zuzuwenden und zu essen. Die Fragestellungen waren:

– Wie essen wir im Moment eigentlich? (Was, wann, wie viel, womit beladen?)

– Welche äußeren Faktoren erleichtern uns das Essen (in einer Umgebung ohne bzw. mit gelockerten sozialen und kulturellen Normen)?

– Welche inneren Prozesse berühren im Moment unser Essverhalten?

Bevor wir losfuhren hatten wir folgenden Essplan:

1 Liter Kaffee mit je 130ml 1,5% Milch pro Tasse

09.00 Uhr, Frühstück – 75 gr Haferflocken mit 150 gr Jogurt (0,1% Fett, Erdbeere und Himbeere abwechselnd)

14.00 Uhr Mittagessen – 2 Scheiben Vollkornknäckebrot mit Kräuterquark (fettreduziert), 1 Apfel (Braeburn, max. halbe Faust groß), 1 Banane (mittelreif)

18.00 Uhr Abendessen – 250 gr Kartoffeln, 2 mittelkleine Zwiebeln, 1 Paprika, 1 Kohlrabi, 10ml Olivenöl, getrocknete Kräuter (als Ofengemüse gegart, 1 x pro Woche mit Feta aus Schafsmilch (fettreduziert) und 1 x pro Woche mit 150 gr Hühnchenfleisch)

In unserem Gepäck hatten wir einen Gaskocher, Instantkaffee, Haferflocken, Dinkelkörner, 1l H-Milch, ein Paket Vollkornknäckebrot, eine Packung Kräuterquark, eine Dose vegetarischen Brotaufstrichs, 250ml flüssiger Honig, 6 gekochte Eier, 2 x 4 Geflügelwürstchen, Ketchup, Salz und ca. 6 l Trinkwasser – auf unserem Küchentisch zu Hause warteten 1kg Äpfel und 1 kg Bananen auf unsere Heimreise.

Die Idee war, sich eine kleine Gnadenfrist für die ersten 2-3 Tage zu geben, weil das Fahren mit Anhänger und Gepäck anstrengend genug absehbar war und wir uns nicht selbst den Spaß verderben wollten, indem wir unseren ersten ganz und gar Urlaub von allem und allen mit Mangel und der Notwendigkeit gleich schon wieder irgendwas hin improvisieren zu müssen, beladen.

Geplant waren 4 Wochen on the road bei einem Tagesbudget von < 3€.

Campingplätze wollten wir nur ansteuern, wenn Regen & Gewitter anstanden und allgemeiner Versorgungsbedarf klar war (Ruhe, Sauberkeit, Sicherheit durch andere als sich selbst – sowas). Da die Strecke über Land führte, rechneten wir mit Zugang zu essbaren Wildpflanzen, Hofverkaufsregalen oder Hofläden und genug Möglichkeiten zu zelten, ohne in Naturschutzgebiete eindringen zu müssen.

Wie wir feststellten gibt es aber kaum noch “Unkraut” da draußen. Überall dort, wo Menschen sich legal aufhalten dürfen, wuchsen maximal noch Brennnesseln, Löwenzahn, Kerbel, Gänseblümchen, Kamille und Margeriten. Am Feldrand wuchs zwar oft auch noch was anderes, aber mit Pestiziden oder Herbiziden bespritztes Zeug, das wir nicht so abwaschen konnten wie zu Hause, wollten wir uns dann doch nicht in den Napf legen.

Wildpflanzen gucken also nicht komisch?

Doch – aber nicht SO.

Erkenntnis 1:

Wenn ich weiß, was es ist, ist es okay. Die Pflanze (das Lebensmittel/Essen) selbst guckt erst komisch, wenn ich sie in den Napf gebe.

Lösung: einfach mal einen Strauß Margeriten snacken oder die Blätter und Pflanzenteile im Stoffbeutel sammeln und dort heraus mit der Hand essen

Ergebnis: ja, wenn man das so macht, sieht man selbst komisch aus und alle Menschen gucken komisch – aber man wird satt und es schmeckt okay.

Es kostet nichts, man muss nur schauen, dass man vielleicht nicht gerade das Blog von Meiermüllerwieselschmitts Hund abpflückt und sicher sein, was genau man sich dort in den Beutel tut. Wer’s mal probieren mag und ein Smartphone hat, kann sich eine App zur Bestimmungshilfe nehmen.

Wir hatten an den ersten beiden Tagen noch Glück ein paar Wildpflanzen zu finden – dann fuhren wir fast nur noch durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete oder landwirtschaftlich genutzte Bereiche und hörten auf, nach dieser Nahrungsquelle zu suchen.

An Tag 3 hatten wir noch Knäckebrot, etwas Quark, etwas Honig, Dinkelkörner, Haferflocken, Kaffee, vegetarischen Brotaufstrich und dann war die Milch alle.

Das warme Getränk am Morgen ist wichtig. Der Instantkaffee hingegen guckte komisch und erforderte zusätzlich noch das Kochen von Wasser (und: draußen in der feuchten Morgenkälte rumzustehen).

Erkenntnis 2:

Wenn wir noch keine Haut haben, gehts nicht. Morgens haben wir noch eine ganze Weile keine Haut. Egal, was wir machen, egal wie gut und lange wir geschlafen haben. Wir sind kein Morgenmuffel – wir sind ein Morgennacktmull.

Wir brauchen unsere Routine und keine Ablenkungen davon, damit sich unser Menschenkostüm entwickeln kann.

Es war hilfreich unsere übliche Routine zu machen: aufstehen, Wasser trinken, NakNak*-Runde, Klo, waschen, anziehen, Kaffee, Frühstück, Tagesplan angucken

Die ist schon seit über 7 Jahren fest etabliert und geht auch mitten im Nirgendwo.

Aber.

Am Morgen des Tag 2 saßen wir aufgewacht im Zelt und wussten nicht, was wir machen sollten. Es hat uns ungefähr 2 Stunden gekostet, auf die Idee zu kommen, “das Zelt zu verlassen” zu “aufstehen” zu erklären und “Klo” mit “hinhocken und pinkeln” zu übersetzen, obwohl wir vorher wussten, dass es diese Abweichungen vom Alltag geben würde. Es war in der Situation selbst dann aber doch so grundlegend verschieden, dass es wie etwas völlig anderes erschien und damit überhaupt nicht dazu beitrug eine Haut zu entwickeln.

Mit dem Ende der Milch am dritten Tag kam das Ende der Uhrzeiten für unsere Mahlzeiten.

Das Frühstück aus Haferflocken und trotz 12 Stunden Einweichzeit recht harter Dinkelkörner brauchte Milch, doch die war vorher in den Kaffee zur ersten Pause gegangen. Soviel Milch, das man den Kaffee möglichst wenig schmeckt. Hust.

Naja.

Erkenntnis 3:

Wir können keine Mahlzeiten überspringen. Das Brot zu um 14 Uhr ist ein anderes Brot als das, was zu um 18 Uhr gedacht ist. Auch wenn es aus der gleichen Packung kommt und mit dem gleichen Zeug bestrichen wird. Das 18 Uhr Brot wird erst dann das 18 Uhr Brot, wenn es das 14 Uhr Brot gab, das nur dann das 14 Brot sein kann, wenn es das Frühstück hatte, was wiederum nur dann Frühstück ist, wenn es Kaffee gab, was nur dann der richtige Kaffee ist, wenn er in aller Ruhe mit Milch und mitten im Menschenkostümwachstum getrunken werden kann.

Wir fuhren an dem Tag an einem Hof mit Milchwirtschaft vorbei und kauften dort einen Liter pasteurisierte Frischmilch mit natürlichem Fettgehalt.

Was so ziemlich das krasseste Dings ist, das wir in Bezug auf Milchkonsum in den letzten Jahren getan haben, weil: VOLLMILCH

Erkenntnis 4:

Fett ist nicht gleich fettig

Die Vollmilch aus der Tüte im Supermarkt schmeckt uns nicht. Wir finden sie einfach abstoßend fettig und tot. Vermutlich ist auch schlicht nicht mehr als Fett, Kasein und Wasser drin, wenn man sie pasteurisiert, homogenisiert und dann noch ultrahocherhitzt.

Die pasteurisierte Frischmilch hingegen hat süß und irgendwie auch blumig geschmeckt. Schmeckt blumig und süß, denn wir wollen nie wieder eine andere nehmen.

Erkenntnis 5:

der Hunger treibts rein bis die Sattheit die Genug-Flagge hisst

Da saßen wir nun also mit der Frischmilch von Birgits Hofkäserei, unseren Haferflocken und dem Honig, um 19.30 Uhr an einem Wandererrastplatz und aßen Frühstück. Und dann Mittag. Und dann war genug. Einfach so.

Wir hatten noch 10 Kilometer vor uns und dachten dann: “Ach naja, wir können ja dann jetzt erst mal weiter und heute Abend im Zelt noch sehen, ob wir Hunger haben.”.

Seit Tag 4 der Radtour ans Meer haben unsere Mahlzeiten keine Uhrzeiten, sondern Hunger- und Sattmarker.

Ich weiß noch nicht genau, ob es mit der Milch allein zusammenhängt oder auch damit, dass wir uns während der Tour sehr ballaststoffreich und von (im Anteil der Gesamtmenge) wenigen verarbeiteten Sachen ernährt haben – aber ich glaube, wir haben ein anderes “Satt” und ein paar andere “Hungrig’s“ kennengelernt.

Ein “ich bin schlapp”-hungrig (das findet süß, reichhaltig und wenig anstrengend gut – so wie unser Frühstück), ein “ja, jetzt wäre was gut”-hungrig (was Knäckebrot, Gewürze und Früchte super gut findet) und ein hungrig, das nichts mit dem Magen oder dem Bauch zu tun hat, sondern mit dem Mund bzw. dem Kauen und Schlucken (was dann Wildkräuter, rohes, reifes bis fast matschiges Obst und Gemüse, aber auch Käse oder Junk-Süßigkeiten mag).

Das neue “Satt” merke ich den neuen “Hungrig’s” folgend noch nicht immer und es fällt mir auch schwerer, es jetzt wieder zu Hause immer zu bemerken.

Während wir unterwegs waren, war da plötzlich so ein: “Ja – is okay jetzt.”- satt, das sich allein schon durch den Punkt am Ende vom üblichen “So- jetzt ist hier aber Schluss!”- satt unterscheidet.

Es ist leiser und subtiler, dieses neue “Satt”. Es kommt nicht mit einem leeren Teller, einer leeren Verpackung oder einem leeren Topf, wie das andere. Vielleicht, weils aus unserem Bauch kommt und nicht aus dem Kopf.

Dann hatten wir eine Unterbrechung der Challenge, denn wir hatten Menschenkontakte.

Schöne Kontakte – aber soziale und damit auch anstrengende und von uns wegführende Kontakte. Wir waren in einem Restaurant, bekamen Essen geschenkt, waren zwei einhalb Tage zu Gast bei jemandem.

Die 3 Tage danach brauchten wir zum Zurückfinden und Ausbalancieren von uns selbst im Fahren und NakNak*s Abschlaffen. Sie mieselte am Futter, speichelte zäh, schlief mehr, hoppelte aber auch albern umher und hatte Bock auf alles – für uns keine eindeutigen Krankheitszeichen, sondern durchaus für etwas irgendwo zwischen Erschöpfung und möglicher Verunsicherung über das High-Life jeden Tag.

Um sie zu schonen, ließen wir sie Tag für Tag mehr im Anhänger schlafen und dösen. Das bedeutete jedoch auch den schweren Rucksack auf dem Rücken zu haben, während wir fuhren und den Anhänger zogen – und Hunger. Dauernd.

Wir aßen unser Frühstück um eine okaye Basis zu haben und nahmen dann alle 2-3 Stunden rohes Obst, Gemüse und Nüsse bis zum Abend bzw. dem Moment in dem wir das Zelt aufgebaut hatten. Dann gab es Brot und Käse oder Aufstrich. An einem Abend hatte uns ein Mitcamper noch eine halbe Tüte Pelmeni geschenkt.

Am letzten Abend habe ich dann bemerkt, wie ein großer Teil des inneren Kampfes um die Nahrungsaufnahme wegfällt, wenn wir einfach wissen was genau es ist und wie es wurde, was es ist.

Ein Mitcamper hatte sich zum Abendessen ein Gericht von einer Imbissbude gekauft und mitgenommen. Es guckte so komisch, dass es uns nicht nur verunsicherte, sondern tatsächlich irgendwie fast giftig ungut vorkam. Dabei war es nur Kebab in Käse mit Käse überbacken. Also eigentlich Komponenten, die wir selbst auch gern essen – aber die Farbe, der Nichtkäse-Nichtfleischgeruch, die Aluschale, die Unkenntlichkeit vielleicht auch, haben sie verwandelt und zu etwas gemacht, das komisch guckt.

Unsere Radtour endete am nächsten Tag, während dem wir einen Eisbergsalat auf die Hand aus Vernunftsgründen, einen Milchkaffee aus Ablenkungsgründen und Tomaten vor Hunger zu uns genommen hatten und nicht besonders klar darum waren, dass wir da gerade Lebensmittel zu uns nehmen.

Jetzt sind wir wieder eine Weile zu Hause und flirrten ein bisschen um die Essensfrage. Das Frühstück hat sich inzwischen zum Menschenkostümentwicklungszeitraum gewandelt. Es ist nicht mehr nur der Kaffee (von dem wir weniger trinken, seit wir auf die Frischmilch umgestiegen sind), der den morgendlichen “JETZT!- Hunger” niederknüppelt und in einer dunklen Gasse versteckt, damit er uns keine Angst mehr macht.

Im Moment trinken wir unsere Wasserflasche am Bett leer (ca. 0,5 bis 0,75l), bevor wir aufstehen und mit NakNak* rausgehen. Das beruhigt den “JETZT!-Hunger” und löscht ihn auf ein leichter händelbares “Ich bin schlapp”-hungrig runter, das genug Raum lässt für die Zubereitung von Frühstück.

Überhaupt habe ich “JETZT!-Hunger” und totverarbeitete Lebensmittel/Essen ein bisschen in Verdacht uns in Unruhe und Angst zu triggern und so sehr zu dämpfen, dass wir evtl. die anderen ““Hungrig’s“” gar nicht richtig wahrnehmen konnten. Und da heraus irgendetwas ändern zu wollen, das nicht angstreaktiv (in unserem Fall also irgendwas zwischen Magersucht, Binge eating und Bulimie) ist, ist natürlich schwierig und langwierig.

Und eben so unmöglich, wie wir das in den letzten Jahren auch erlebt haben.

Ich merke, dass wir, wenn wir mit Gemögten zusammen essen, mitunter ziemlich drängende süß-fett-salzig-Wünsche haben und auch erfüllen. Würden wir dagegen angehen, kämen wir unter Druck und das Miteinander würde unangenehm – wären wir aber weniger angestrengt und (positiv wie negativ) gestresst im Kontakt mit anderen Menschen, hätten wir diese Wünsche vielleicht nicht. “süß fett salzig” sind ja nicht nur Wünsche nach Nomnomnom, sondern auch nach schnell verfügbarer Energie in kurzer Zeit (um Stress zu verarbeiten, um sein Leben zu kämpfen/zu rennen/zu erhalten).

Wenn wir hingegen essen bis so ein “ja, is okay jetzt”- satt erreicht ist, haben wir keine bestimmten Gelüste in irgendeine Richtung und können zusätzliche Süße und auch Salz einsparen. It’s magic!

Und apropos “magic”. Das Geheimnis des Kochens.

Gestern Nachmittag waren wir mit NakNak* erstmals wieder im Wald auf eine längere Runde und wir waren danach total müde. Es wurde 5, halb 6, 6 … immer noch total k.o. – zu k.o. zum Kochen oder mischen oder schneiden. Wir nahmen den letzten fertig gekauften Bulgursalat aus dem Kühlschrank, füllten die Wasserflasche auf und stellten uns auf schlafen zu Omazeiten ein.

Wir aßen, tranken und merkten, dass wir nicht mehr hungrig, aber noch lange nicht satt waren.

Erkenntnis 6:

“befüllt” ist nicht gleich “satt”

Da wir dem Verdacht über die fertigen Mahlzeiten/Lebensmittel nachgehen wollten, hatten wir für das Wochenende schon alle Zutaten für einen Bulgursalat gekauft. Ich überlegte mir in meinem voll, aber nicht satt-Zustand, dass ich, wenn ich jetzt welchen machen würde, ein bisschen jetzt essen würde und morgen dann noch genug übrig hätte.

So begann ich zu kochen.

Kochen war mir bislang ein geheimnisvoller Skill. Magie.

Jemand nimmt eine Hand voll Zutaten, verschwindet in einem Wust aus Zahlen, Handlungsabläufen und chemischen Prozessen und kommt mit einem Topf voll mit etwas, das so überhaupt gar nicht mehr nach den Zutaten aussieht zurück – das ist doch krass, oder nicht?

Erkenntnis 7:

wir brauchen den Bezug zwischen Zutat, Produktion und Endergebnis, um nicht beunruhigt oder abgelenkt zu werden von dem, was am Ende vor uns steht

Wenn wir uns den fertigen Bulgursalat reinziehen (oder irgendein anderes fertiges Gericht oder Lebensmittel) dann weil wir völlig k.o. sind und diesen “süß fett salzig” Wünschen nachkommen, um einem “JETZT!-Hunger” zuvorzukommen (der auch mal in eine Fressattacke kippen kann). Wenn wir genauer darüber nachdenken, dann haben wir eigentlich nur Bezug auf Käse (much Weichkäseliebe hier) und Süßigkeiten (Team Karamell) kein Energietief oder drängendes Wollen, sondern auch Empfinden von echtem Genuss von einem bereits fertigen Lebensmittel.

Selbst bei fertigen Salaten haben wir solche vom Geschmack/Genuss ablenkenden Fragen nach Inhaltsstoffen und Produktion. Das macht keine Angst, aber es lenkt ab und irgendwie wird das Essen selbst dann zu einem mechanischen Kauen gegen die Ablenkung. Es ist anstrengend so zu essen und manchmal auch stressig und dann muss es immer mehr davon sein. Und mehr. Und mehr. Bis die Packung leer ist oder der Bauch so voll, dass keine Bewegung mehr möglich ist.

Zurück zum Kocherlebnis gestern Abend.

Wir haben uns ein Rezept für Bulgursalat im Internet gesucht und losgelegt.

Erkenntnis 8:

eine Küche, die hauptsächlich Sammellager für Pfandflaschen und dreckiges Geschirr ist, ist keine Umgebung für stressarmes Kochen

Erkenntnis 9:

Kochen geht leicht, wenn man keinen “JETZT!-Hunger” hat

Wir haben, glaube ich, nie gekocht, um zu kochen, sondern immer, um zu essen.

“JETZT!-Hunger” ist so ein apokalyptischer Reiter für Erinnerungen an Momente des Hungerns und Durstens in Gewaltkontexten, aber auch kompensatorisches Fressen, Kotzen, Fressen, Kotzen, sich selbst verletzen und erschöpft aufgeben. “JETZT!-Hunger” ist ein Alltagsextrem bei uns – hoffentlich gewesen, denn ich merkte gestern, wie viel entspannter kochen auch sein kann.

Erkenntnis 10:

Kochen ist stressfrei, wenn genug von allem da ist

Ich habe Zutaten verwendet, die ich kannte und auf ein Optionencluster ausgerichtet geplant. Nicht: “Das muss jetzt reichen (weil so steht das auf der Packung)” sondern: “Das wird mindestens für jetzt reichen und vielleicht auch noch für morgen. (Falls nicht: es ist genug da)”

”Es ist genug da”, ist bei Grundnahrungsmitteln sehr leicht zu bewerkstelligen. Sogar für uns.

Wir vertragen zwar die billigen Varianten von Nudeln und Reis nicht, können aber problemlos die Vollkornvarianten davon, sowie Kartoffeln, Vollkorngetreide, Pseudogetreide und Hülsenfrüchte essen, wovon wir dann auch sehr viel weniger brauchen um zu einem “Ja, is okay jetzt”-satt zu kommen.

Unser Problem ist nur, dass bei den Tafeln und Lebensmittelsharingstellen überwiegend die billigen (weil aus Abfallanteilen produzierten) Varianten abgegeben werden und Kartoffeln, die man schälen muss (wodurch man Masse verliert), weil sie nach der Ernte behandelt wurden.

Außerdem wird man mit Brot überhäuft, das wir ebenfalls (bis auf echte Vollkornvarianten) nicht vertragen.

Die während der Radtour gemachte Erfahrung, wie gut Linsen, Bulgur (Hartweizen), Hafer und Dinkel sättigen, ist nun wirklich Gold wert. Man braucht davon nicht viel und kann es beliebig mit Kräutern und Gemüse ergänzen, wovon man wiederum nicht viel braucht.

Ich habe gestern mit Erstaunen festgestellt, dass 3 mittelgroße Spitzpaprikas, 1 Zwiebel, 3 Lauchzwiebelchen, ein Blobb Petersilie und ein Blobb Tomatenmark zusammen mit einer Ladung aufgequollenem Bulgur für einen Abend Nomnomnom bis “Ja, is okay jetzt”-satt reicht – UND NOCH WAS ÜBRIG BLEIBT.

Erkenntnis 11:

Uns fehlen okaye (im Sinne von “stressarme”) Erfahrungen mit Lebensmitteln und Essen

Für uns ist schon lange klar, dass wir von essgestörten Erwachsenen ernährt wurden und unsere anderen Hunger-und Dursterfahrungen eher indirekt auf unseren Essmurks heute einwirken.

Wir wissen inzwischen ziemlich sicher, dass Essen für uns komisch guckt, wie ganz viele andere Bestandteile sozialer Kontexte komisch für uns gucken (z.B. Make up, diverse Kleidungsstücke, so ziemlich alles, das mehr als nur funktional ist), weil wir eine Sicht auf solche Kontexte haben, die viele andere Menschen nicht von sich kennen und selbst dann nicht einnehmen können, wenn sie es versuchen.

In unserer Herkunftsfamilie gab es 1 Allergiker_in, 1 Person mit chronischer Darmentzündung (Morbus Chron), 1 Person mit sogenanntem “Übergewicht”, 1 Person, der man permanent sagte, sie würde essen “wie ein Schwein” (also “eklig/abstoßend und wahllos”) und 1 Person, die “auch aufpassen muss”.

Ihr dürft raten, wer nie wusste, worauf si_er denn genau “auch aufpassen muss” und folglich ständig ängstlich aufmerksam vor dem Teller saß und irgendwann pauschal auf ALLES aufgepasst hat (und ebenso pauschal ALLES ausgekotzt wie reingefressen, wie irgendwann auch zu essen verweigert hat, als zunehmend auch außerhalb der Familie das Essen zum sozialen Brennpunkt wurde).

Erkenntnis 12:

Unsere Essstörung hat entsprechend weit und lange vor dem vermurksten Essverhalten im Sinne der Bulimie, dem binge eating und der Magersucht angefangen und in erster Linie überhaupt gar nichts mit einer verschobenen Selbstwahrnehmung zu tun, sondern damit, dass eine Person, deren Selbstwahrnehmung durch eigene innere und äußere Faktoren völlig gestört (im Sinne von “negativ beeinflusst”) war, ihre Idee von einem idealen Körper und Essverhalten an eine Person weiter gab, die sie

a) nicht verstanden hat und

b) (aufgrund von bereits chronisch notwendiger Dissoziation) keinen kontinuierlichen Bezug zu sich selbst und ihrem Körper hatte

Fragestellung:

Wenn wir den unseren Körper anschauen und denken “zu viel”, bezieht sich das eigentlich nur auf unsere Masse oder geht es dabei auch um all das, was mit diesem Körper in Verbindung steht? (“zu viel Stress”, “zu viel Gewalt(erfahrungen)”, “zu viel soziale Aufladung”, “zu viel Verantwortung” …)

Während der Radtour haben wir uns nur ein einziges Mal überessen – und zwar während einer anstrengenden und teils auch überfordernden sozialen Situation. Waren wir allein für uns und völlig losgelöst von unserem üblichen Zeit-Essplan, kam das einfach nicht vor.

Wenn wir allein für uns essen, bleibt der automatisierte Druck aus “auch aufpassen zu müssen”. Worauf auch immer (ich weiß bis heute nicht, worauf wir aufpassen sollten – dass wir nicht zu viel essen? dass wir “das Richtige” essen? – wer hat denn bestimmt was, wann und wie viel wir essen sollen? – äh hallo VÖLLIG UNLOGISCH?! orr ^^)

Erkenntnis 13:

Die Recovery-Geschichten anderer Menschen mit Essstörungen konnten uns nie helfen, genauso wenig wie die verhaltenstherapeutischen Ansätze, die wir versucht haben, weil wir keine “Essstörung haben”, sondern von Dingen beim und ums Essen gestört werden, die andere Menschen für normal halten bzw. um die sie sich keine Gedanken machen.

Viel mehr erleben wir Essstörungen und haben dysfunktionale Verhalten entwickelt, um diese zu kompensieren.

Diese Störungen sind:

– die sozialen Aufladungen von Essen/Mahlzeiten, die wir als Anteil sozialer Interaktion und Kommunikation nur schwer bis gar nicht entschlüsseln können

– die bereits erwähnte Verunsicherung um die Verwandlung von Lebensmitteln zu einer Mahlzeit (da fehlt einfach der sofort bewusste Zusammenhang, den man sich dann im Kopf kreieren muss, um sich zu versichern, was genau man isst und den wir aufgrund von Kochen nur unter Vollstress und der damit entstanden Verbindung “kochen = Vollstress”, nur mit weiterer Anstrengung hinkriegen)

– die bisher als eher unzuverlässig, beängstigend und schwer einzuordnenden Reaktionen des Körpers auf Lebensmittel/Mahlzeiten (da sind die Unverträglichkeiten und Allergien, aber auch Hunger und Durst als Alltagsextrem und Triggerelement)

– die (häufig als autark neben dem aktivem Selbst_Bewusstsein her empfunden) genutzte Option, sich Gefühle von Selbstbestimmung und Kontrolle machen zu können, indem man Hunger und Durst vom völlig okayen Grundbedürfnis zu einer Option degradiert und sich damit zu etwas erklärt (oder sich selbst darin versichert), das kein Mensch (wie andere Menschen) sein kann und ergo absolut unberührbar ist von Schmerz, Demütigung, Kontrollverlust, Ohnmacht etc. etc. etc. [zusammengefasst vielleicht: dissoziierte Essverhalten oder dissoziierte Schutzmaßnahmen, die die Nahrungsaufnahme stören]

die dysfunktionalen Verhaltensmuster sind:

– fertige Lebensmittel/Mahlzeiten mit hoher Energiedichte zu essen, um sich vor Flashbacks und Kontrollverlust zu schützen

– kochen in gestressten Zuständen, wiederum um unangenehmere Stresszustände zu vermeiden

– auf eine “sensation seeking” Art essen (also: bevorzugt sehr heiß, sehr salzig, sehr scharf, sehr kalt, sehr süß…) im Rahmen von aktiver Selbstverletzung, wie dem Versuch nicht zu dissoziieren, wie einem “JETZT!-Hunger” zu begegnen

– Dinge zu essen, die keine Lebensmittel sind

– kein Besteck zu benutzen

(und, zwar kein aktives Verhalten, aber passierend: dissoziieren beim Essen)

Diverse Anteile der therapeutischen Arbeit an unserer Essstörung, haben keinen einzigen Aspekt dessen, was für uns problematisch ist, berührt.

Kochen in der Gruppe

War unheimlich stressig, weil es 1) eine Gruppe 2) essgestörter 3) junger Mädchen und Frauen, unter der Anleitung von 4) älteren Frauen mit 5) ökotrophologischem (also Ernährung aus wissenschaftlicher Perspektive) Hintergrund, war, die Mahlzeiten produzieren sollte, die sie 6) nicht einmal selbst bestimmen (und also in einen für sich logischen Kontext bringen) durfte.

Genusstraining mit der behandelnden Psychologin

Absolut unmöglich für uns, die wir schon bis an den Anschlag davon getriggert waren, wir könnten dabei irgendetwas falsch machen (weil irgendetwas zu schmecken nichts zuverlässig Wahrnehmbares ist, wenn man getriggert ist), was “die Therapie falsch machen” bedeuten könnte, was das Ende der Hilfe bedeuten könnte, was das Ende der Möglichkeiten sich das Leben erträglicher machen zu können, bedeutet hätte.

Esspläne, die andere für uns geschrieben haben

Kompletter Schuss in den Ofen – das war die maximalst mögliche Entfernung von Selbstbezug zu Nahrung und Essen, als Mittel zum Lebenserhalt.

Zunehmen nach Plan

Ich möchte Leute schütteln, die sowas als psycho_therapeutisch wertvolle Maßnahme verkaufen. Wir haben lange dafür gebraucht, den Zusammenhang zwischen “Notwendigkeit eine gewisse Masse haben zu müssen, um Psychotherapie machen zu können” und “Gewichtszunahme” zu verstehen. Es hätte geholfen, klar zu haben, dass es sich bei dieser krass stressenden Wiegerei 2 x die Woche, um eine medizinische Überwachung handelt, die bei der Einschätzung hilft, ob die (zu erwartende) Befähigung zur Psychotherapie besteht oder nicht und, ob die stattfindende Psychotherapie (in dem bestehenden Kontext) eine Wirkung hat, die mitbedeuten KANN, dass es Veränderungen in der messbaren Masse gibt.

So wie wir solche Zunehmprotokolle erlebt haben, waren sie retraumatisierend und institutionelle Gewaltausübung, die bis heute passiert, weil sich die Betroffenen nicht wehren können.

Über die Gefühle beim Essen und Zu- oder Abnehmen sprechen

Maximale Zeitverschwendung für uns. Wir hatten immer nur Angst und Verunsicherungsgefühle und immer wieder wurde nicht verstanden, dass diese herzlich wenig mit einer Lebensmittelphobie oder einem Zahlenkomplex zu tun hatten, sondern mit den Dingen darum herum.

Man wollte von uns hören, dass wir entweder Angst hatten “dick und hässlich” zu werden (damit man uns sagen kann, dass nicht passieren wird oder, dass es achso egal ist, ob man dick ist, weil Schönheit etwas Subjektives sei – WAS SO UNFASSBAR GEMEINER SCHEIßBULLSHIT IST orrr! Wer das nicht glaubt, hört sich bitte mal das Fettcast von Magda und Ragni an, oder befasst sich ausgiebig mit “fat acceptance”!)

– oder wollte uns in Richtung “Ich will ja nur die Kontrolle über mich und meinen Körper, weil ich grad krank bin” bringen, ohne den logischen Schluss “Wäre ich gesund, wäre es mir scheiß egal, was mit mir und meinem Körper passiert”, als so potenziell gefährlich und maximal triggernd anzuerkennen, wie er ist.

Ein Foto von sich in Unterwäsche anschauen/sich selbst im abgemagerten Zustand auf einem Film sehen

Heuchlerischer Kackscheiß zum Einen – wieso sollte das Foto von sich, das jemand von einem gemacht hat, eine andere Wirkung haben als das Selfie von sich, das man ins eigene Thinspo-Tumblr oder Ana-Forum hochlädt? (Als all die Selfies von anderen Menschen in jedweder Körperform, mit denen man sich jeden Tag egal wo konfrontiert sieht?) Weil man sich über sein Aussehen mit jemandem auseinander setzt, was mit dem eigenen Problem genau nichts bis marginal randomly zu tun hat? Was ist das überhaupt für eine sadistische Idee, Menschen, die ihren Körper zerstören (und/oder allgemein unter seinem Aussehen, bzw. der sozialen Abwertung aufgrund ihres Aussehens leiden) mit so einem Foto den (“wichtigen”, “heilsamen”) Schock zu versetzen?

Zum Anderen würde mich ja sehr interessieren, was in Leuten vorgeht, die immer wieder extrem hilfebedürftige, leidende und global abhängige Menschen in Unterwäsche fotografieren und/oder filmen. Reicht die Idee vom therapeutischen Nutzen, um nicht selbst in Dauerschleife über das eigene Handeln zu kotzen?

And again: wieso die Auseinandersetzung mit der eigenen Erscheinung, um eine Möglichkeit zur Reflektion des eigenen Essverhaltens bzw. der Aufladung des eigenen Essverhaltens und Lebensmitteln/Mahlzeiten, zu schaffen?

Wenn ich in diese Zeit zurückblicke, kommt bei mir das damalige Gefühl irgendwie kaputt oder falsch zu sein wieder hoch, das mich damals wirklich fertig gemacht und in Verzweiflung über den eigenen Zustand brachte.

Mit dem Wissen von heute sehe ich erneut so eine Dynamik, in der etwas von uns als komplett auf unser Außen ausgerichtetes Ding interpretiert wurde, das es nicht war. Wir haben nie angefangen zu hungern, weil wir so unbedingt schön aussehen wollten oder von jemandem gemocht werden wollten. Wir haben auch nie gekotzt oder gefressen, weil wir Ärger über andere in uns hineingefressen oder uns über andere auskotzen mussten. Unser Hunger hat uns nie die Kontrolle darüber vermittelt, wie andere Menschen mit uns umgehen oder wie wir mit anderen Menschen umgehen.

Es ging immer nur um uns. Um unsere Ohnmacht vor uns selbst. Darum, dass wir uns bis ins junge Erwachsenensein nie mit anderen Menschen verbunden oder ähnlich empfunden haben. Darum, dass die Welt uns ein Ort war und ist, der uns permanent aus der Balance wirft, zu Tode ängstigt oder in Erinnerungen an unverarbeitete Erfahrungen von Todesängsten triggert. Immer wieder ging und geht es darum, dass wir keinen Bezug zu uns halten können, weil so vieles gleichzeitig und in verschiedene Richtungen an uns zieht und zerrt.

Was uns heute hilft, uns der “Was tun, wenns komisch guckt?”- Challenge zu stellen

Morgenroutine für eine gesicherte Basis

Aufwachen, Wasserflasche am Bett austrinken, Kaffeemaschine anschalten, mit dem Hund raus, aufs Klo, waschen, anziehen, Kaffee und Frühstück mit Haferflocken, Milch und Honig

Gedanken an Essen = essen und was trinken

rohes Obst, Gemüse, ein paar Nüsse und die Wasserflasche leeren

zum Essen mit Gemögten (auch) das eigene als okay empfundene Essen mitnehmen

Kann ich nicht oft genug als wertvoll markieren: du hast den Jackpot, wenn du Menschen in deinem Leben hast, die deine Essstörung mitdenken und sensibel damit umgehen, die Eigenverantwortung bei dir lassen und nicht vergessen, dass du Expert_in für den Umgang damit bist.

Wir essen nicht mit Menschen zusammen, die das nicht hinkriegen bzw. tun wir das nur dann, wenn wir die Kraft dafür haben, uns zu erklären oder eher unangenehme Gefühle beim Essen unauffällig zu kompensieren.

Gerichte kochen, die unbekannt sind und Lebensmittel verkochen, die unbekannt sind

Gerichte und Lebensmittel, die unbekannt sind, gucken komisch, weil sie fremd sind – wir versuchen sie uns bekannt zu machen, indem wir sie verkochen und essen. Das ist nicht unanstrengend, deshalb schauen wir, wie wir Energie sparen können. Etwa, indem wir

nicht mehr kochen, wenn wir (“JETZT!-) hungrig sind

Wir haben ein Patent auf Haushaltsbrände, Rauchmelderalarme und verklebte Topfböden, die Archäolog_innen in 200 Jahren noch von unserer Kochkunst künden können, weil wir ziemlich verpeilt chaotisch kochen. Aber das Ausmaß ist weitaus weniger krass, wenn wir weder satt noch hungrig sind.

Wir essen in aller Ruhe unser warmes Abendessen

. jetzt neu auch egal, ob das zufällig um 18 Uhr oder um 19 Uhr ist – Hauptsache, es ist nicht 22 Uhr, wenn wir eigentlich im Bett liegen wollen, um uns müde zu lesen. “In aller Ruhe” bedeutet: der Hund geiert uns einmal an und geht dann auf seinen Platz, der Herd ist aus und das Kochzeugs steht in der Spüle, der Platz ist gemütlich, die Kleidung ist gemütlich, Laptop und Handy sind keine Störquellen

Wir essen und trinken vor dem Sport, während des Sports und nach dem Sport, weil Sport auch nur Bewegung ist

Wir sind hier schließlich nicht bei Olympia.

Wenn ein Lebensmittel/Gericht Angst, Ekel oder zu viele Irritationen auslöst, lassen wir es liegen

Es gibt genug Dinge, die wir stattdessen essen können und genug Zeit sich irgendwann mal sicher und gut begleitet damit zu befassen, warum welches Lebensmittel/Gericht diese Empfindungen in uns auslöst.

der neue Essplan

bezieht sich auf eine Woche mit der täglichen Basis zum Frühstück (50 gr Haferflocken (mit 25 gr Dinkelkörnern), Honig und Milch, zu 2 Tassen Kaffee), dem jeweils akuten “Hungrig’s” folgendem ~ tagsüber ~ (rohes Obst, Gemüse, Nüsse, Knäckebrot mit Aufstrich, Wasser) und der warmen Insel zum Abendbrot mit Mahlzeiten, die wir uns vorher überlegen und planen

Im Moment geht es uns damit ganz okay.

Es gibt Tage, an denen alles ganz leicht ist und Tage, an denen ich denke, dass wir es nie in eine automatisierte Routine schaffen.

Doch – Erkenntnis 13:

wir haben verstanden, dass die “Was tun, wenns komisch guckt?”- Challenge, eine Herausforderung ist, bei der es nicht um Essen, das komisch guckt, geht, sondern um das, was wir damit tun können, wollen, lernen möchten.

Wir haben verstanden, dass wir unser von der Masse der Menschen abweichendes Bewusstsein und das verzerrte Denken um Lebensmittel und Mahlzeiten, im Kontext mit Kontrolle und eigenen Lebenserfahrungen nicht unsichtbarkompensieren können. Vielleicht nur jetzt im Moment nicht, vielleicht aber auch nie.

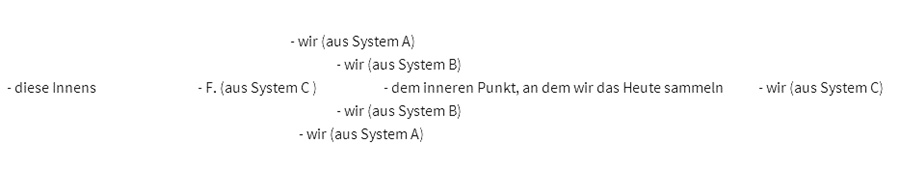

Auf jeden Fall aber, sind wir auch nicht dazu gezwungen das zu tun. Wir sind auch okay, wenn wir quirky essen, awkward Gerichte speisen und komisch gucken, während wir kochen. Wir sind okay, wenn ein Innen den Körper ganz dünn haben muss. Wir sind okay, wenn ein Innen fressen und kotzen muss. Wir sind okay, wenn ein Innen den Körper dick haben muss. Wir sind okay, auch wenn wir beim Essen von Dingen gestört werden, die niemandem sonst störend erscheinen. Es ist okay, wenn wir auf sowas reagieren und es ist Kackscheiße, wenn andere Menschen daran herumdeuten oder von uns verlangen, nicht mehr darauf zu reagieren, weil sie unser Reagieren für unnötig oder krank halten.

Es ist unser Leben für das wir essen müssen. Dann darf es auch unser Essverhalten sein.

Gefällt mir:

Gefällt mir Wird geladen …