Harry Potter quält sich mit der Frage, ob er vielleicht so wird wie Voldemort.

Er spürt Ähnlichkeiten, Verbindungen, bemerkt an sich fremdartig globale Aggressionen nachdem er Zeuge der Tötung eines seiner Mitschüler durch Voldemort wurde.

Well, das ist die Stelle, in der ich meine Brille gerade rücke und mich frage, warum es in der Zaubererwelt eigentlich eine Kenntnis von Wahnsinn und verwirrtem Verstand gibt, doch nicht von PTBS und Täter_innenintrojekten. Die Filme selbst verraten es mir.

Das Rezept ist Freundschaft, Liebe, ein Ziel für das sich zu kämpfen lohnt und die Erkenntnis, dass der frei umhermordende Täter sich durch Magie in den Kopf des Opfers genistet hat, um etwas davon zu haben.

Harry du alte Lusche – kontrolliere halt deinen Geist! Lass das nicht zu! Kämpf halt noch ein bisschen mehr. Retraumatisiere dich und lass uns das zum heldenhaften Kampf erklären.

Oh my.

Versteht mich nicht falsch – es ist nichts falsch daran sich um Freundschaft, Liebe und Ziele im Leben zu bemühen, wenn man schlimme Dinge erlebt hat. Es wird halt tricky, wenn die Person, die verantwortlich für diese schlimmen Dinge ist (oder war) zum immerwährendem und alles bestimmenden Zentrum im Leben der Person, die zum Opfer geworden ist, wird.

Da gibt es verschiedene Arten, wie sowas passiert.

Auf der einen Seite ist die Angst der Person, die zum Opfer wurde vor der Macht und der Person selbst, die die Integrität und Autonomie dieser Person verletzte, einschränkte und/oder zerstörte. Man kann nicht ignorieren, wovor man Angst – manchmal auch Todesangst – hat.

Viele Strategien gegen solche Ängste haben etwas mit Vermeidung oder Gewalt zu tun.

Vermeidung hat folgendes Problem: „Denk nicht an einen rosa Elefanten“ – Woran hast du gedacht? ba da bamm

Gewalt zeigt sich in Aktionen wie: „Dem zeig ichs jetzt“ – wem zeigst du jetzt mal und mit welcher Berechtigung? ba da bamm

Auf der anderen Seite sind die Freunde, Angehörigen, Verbündenten und die vereinigte Helfersfront auf Basis einer angenommenen Opfernot und Gerechtigkeitsstreben.

„Du musst kämpfen!“ – „Lass dich nicht unterkriegen!“ – „Wenn du jetzt aufgibst, hat di_er gewonnen!“ – „Si_er ist es nicht wert sich zu ärgern/zu grämen/schlecht zu fühlen/mit ihm_ihr zu befassen!“ – „Vertraue nur uns – dann bist du sicher!“

Da passieren gewaltvolle Ansagen und oft ist überdeutlich, wie schrecklich gut gemeint sie alle sind. Was will man dagegen sagen? Was kann man sagen, ohne den Kontakt zu gefährden? Wie viel Gegenrede ist in Ordnung? Wieviel Autonomie ist mit Hilfen und Unterstützungen vereinbar?

Häufig verändern sich Kontakte nach Gewalterfahrungen. Viele brechen weg.

Meistens, weil es schwierig ist miteinander zu reden und zwar mit sich selbst, seinem Empfinden und seinem Erleben im Zentrum und dem Ereignis im Kontext, das die Person, die eine Täterschaft zu verantworten hat, an genau dem einem Platz beinhaltet, der noch genug Raum für die Kontexte lässt, in denen sich diese Person bewegt (hat).

Sehr viele Menschen fangen an schreckliche Ereignisse und die Beteiligten zu versachlichen oder gänzlich zu abstrahieren. Deshalb schreiben wir zum Beispiel häufig von „DAS DA“ und „ES“ in unserem Leben.

Das Grauen wird dadurch für uns zwar fassbar (hey-es sind immerhin drei Worte!) und spiegelt doch sowohl die eigene Unfähigkeit nach einem Ereigniss, das jeden Erfahrungs(und Verarbeitungs)rahmen sprengt, es konkret zu erfassen (und zu verarbeiten), wie das Empfinden von Grenzen- und Raum- und Zeitlosigkeit, sowohl in der Situation selbst, als auch häufig genug noch darüber hinaus.

Wenn wir in Workshops sind, kommt die Frage öfter, was man denn richtiger machen könnte.

Gerade, wenn wir dann gerade lang und breit darüber gesprochen haben, welche Sprachführung nicht sinnvoll und am Ende sogar opferfeindlich ist.

Wir raten oft dazu sich selbst zu prüfen und zu schauen, was genau die Erfahrung der zum Opfer gewordenen Person mit einem selbst macht. Was genau wünscht man der Person und warum?

Wieso ist es wichtig, dass es ihr so schnell wie möglich wieder gut geht – ging es der Person vor dem Ereignis denn „gut“ oder erscheint es jetzt aktuell „gut“, weil es ihr nun sehr schlecht geht? Und wieviel Reflektionsleistung kann der Kontakt miteinander eigentlich aushalten?

Was zum Beispiel passiert, wenn man wie Harry Potter gleiche und ähnliche Eigenschaften an sich entdeckt, wie die Person, die einem schwere Nöte angetan hat?

Wenn wir in den Spiegel sehen, finden wir die Mutterfrau. Wenn wir uns dabei ertappen, wie wir uns an einen Türrahmen lehnen, erkennen wir das Warten des Vatermannes.

Wenn NakNak* zum x-ten Mal Katzenscheiße im Garten frisst, brandet ein gleißendes Wüten bis an die Wurzel meiner Zunge hoch und ich merke, wie ich sie verletzen will. Da ist kein Gedanke, keine Überzeugung, kein Wort hinter, das mir sagt:“Oh – hei ich bin ein Täterintrojekt und hier eine Gewalt zu wiederholen – mach mal Platz“.

Das ist pure Energie, die durch eine dumpfe noch nicht greifbare Erinnerung angestoßen wird – aber das wissen wir erst seit ein paar Jahren (NakNak* kam erst danach).

Zu Beginn hatten wir wenig bis keine Kompetenz diesen Energiestoß überhaupt zu erfassen, geschweige denn zu bremsen oder zu kontrollieren.

Das hat uns letztlich zu einer nicht tragbaren Jugendlichen gemacht. Wir waren ein böses Mädchen. Eine Gewalttäterin*. Klar musste man uns „ordentlich bestrafen“ – „so, dass wir es auch begreifen“ – „auf, dass wir nicht denken, wir wären wer“ und selbstverständlich musste man handeln, um sich selbst zu schützen.

Und während unser hochprofessionelles Außenrum uns behandelt hat wie der letzte Dreck, war alles in uns bestätigt, was uns erst zu Handlungen brachte, die uns zum „bösen Mädchen“ machten. Wer so böse ist, dass Erzieher_innen einem Privatsphäre, Ruhe und Unversehrtheit vorenthalten, di_er hat genau dies allem äußeren Anschein nach wohl auch nicht verdient.

Bis heute weiß ich nicht, wie wir je von allein auf die Idee hätten kommen sollen, dass dieses plötzliche Kippen in Selbst_Verletzung, Zerstören von Beziehungen, Ver_Bindungen und anderen Dingen, die uns wichtig sind, etwas mit den Übergriffen zu tun hatten, die wir erlebten und bis heute auf anderen Ebenen erleben.

Auch wenn es oft irgendwie schräg bis lächerlich klingt – bitte liebe Menschen – unterschätzt das nicht, wenn Menschen mehrfach diskriminiert sind und jeden Tag mit diversen Formen der Unterdrückung (Gewalt) konfrontiert sind. Es ist die gleiche Mechanik. Es sind die gleichen Muster. Es ist das verdammt noch mal immer und immer und immer Gleiche.

Auch wenn kein Blut fließt oder keine Strafanzeige erstattet werden kann. Auch dann!

Es frisst sich rein und bricht als Selbst_Zerstörung wieder raus.

Die Einen kotzen, hungern, schneiden sich auf – die Nächsten verletzen andere Menschen, machen Werbung auf Kosten anderer und wählen die AfD, während die Letzten vor lauter „denken sie nicht an…“ die Kunst des Eskapismus perfektionieren und aus allen Wolken fallen, wenn sie mit Menschen konfrontiert sind, denen Dinge geschahen, die unfassbar sind.

Manchmal isolieren sich Menschen, die Schlimmes erlebt haben, weil sie das Gefühl haben, dass sie niemand versteht. Dass niemanden ihren Kampf um Kontrolle versteht. Dass niemand ihre Angst versteht.

Und leider haben sie oft auch noch das Pech, dass sie wirklich nicht verstanden werden, weil die Personen drum herum auf Dinge achten oder von Umständen oder Empfindungen ausgehen, die nicht in den Personen wirken.

Herrje, wie oft Menschen uns für ein zartes Seelchen halten, das aber doch unfassbar stark sein muss, weil sonst hätte es ja nie überleben können.

Tse – wir haben überlebt, weil wir überlebt haben. Wir hätten auch das stärkste Menschlein auf der Welt sein können und unser Risiko zu sterben wäre gleich groß gewesen.

Wir verbinden mit unseren Gewalterfahrungen nicht solche Wabbeldinge wie Würde oder Ehre und wir fragen uns auch nicht, wer uns denn jetzt noch nehmen wollen würde.

Wir hängen uns oft an einem „hätte würde wenn“ auf, weil unser Zentrum nicht andere Menschen, wohl aber unsere Pläne in Abhängigkeit von anderen Menschen sind.

Das ist zum Beispiel , was das Finden von Triggern für uns sehr leicht macht – aber auch Aufhänger liefert, in denen wir uns in Gedankenkreiseln wieder finden, die sich damit befassen wie oft man hätte den linken Fuß auf dem Fußabtreter hätte reiben müssen, bevor man die Wohnungstür öffnete oder damit, welche Wörter wann wie warum genau falsch waren. Über solche Dinge denken wir stundenlang nach und machen uns darüber selbst Stress.

Und natürlich kann man wenig produktiv über andere Dinge nachdenken, wenn man solche Schleifen im Kopf hat, auf der Suche nach dem ultimativ sicheren Plan für immer und ewig, auf das nie wieder irgendjemand käme und uns verletzte.

Weil der ultimative Plan ja auch dafür sorgen würde, dass wir keine Gefahr darstellen – unabhängig davon, wieviel Täter_innenintrojekte in uns wüten und wieviele Monster an ihren Käfiggittern reißen.

Manchmal denke ich, dass die Annahme des eigenen Bösen in sich einfach genau das ist, was niemand von Ex-Opfern hören will.

Es ist so bequem davon auszugehen, dass eine Person immer und grundsätzlich gut ist, weil so der Umstand der Ungerechtigkeit der an ihr begangenen (Straf-)Tat stärker hervorsticht.

Als wären die Menschen vor dem Gesetz (und für manche Menschen auch: vor G’tt) nicht gleich.

Würde, Ehre, Gewollt sein – das hat alles mit der Gesellschaft zu tun, die für uns als Einsmensch irgendwie immer eher wie wissenschaftlich interessantes bis nervenaufreibendes Beiwerk an uns vorbei geblubbert ist. Wir haben die Erwartungen dieser Gesellschaft nie erfüllt und werden das vielleicht auch nie schaffen.

Für manche Menschen macht uns das zu einem Menschen, dessen erlebtes Unrecht nicht das gleiche Unrecht ist wie für eine Person, die ihr Leben lang beliebt unter „den Richtigen“ und „erfolgreich an der richtigen Stelle“ war. Glücklicherweise nicht für viele – aber für genug, dass ich mich daran erinnerte, als wir gerade „Harry Potter und der Orden des Phönix“ schauten.

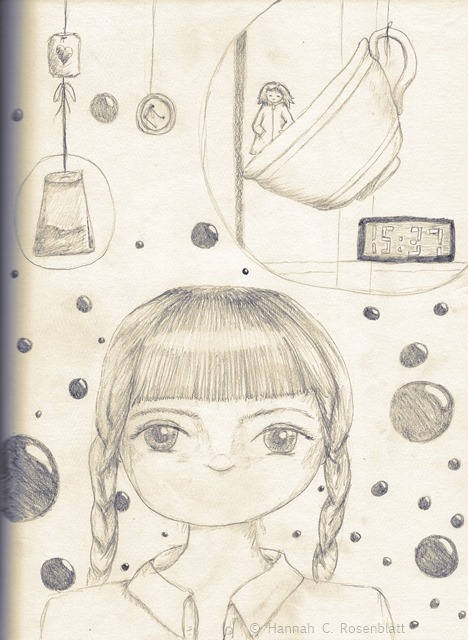

Ich habe daran gedacht, wie ich mir vielleicht 2 – 3 Jahre früher jemanden gewünscht hätte, di_er mir erklärt, was Täter_innenintrojekte sind und was die Introjekte oder auch Innens sind, die mir helfen könnten mit ihnen so umzugehen, das weder wir noch andere Menschen unter ihnen leiden.

Und ich dachte, wie schade es ist, dass Harry nur zu hören bekam: „Mach deinen Geist frei“, statt: „Mach deinen Geist mit den Dingen voll, die das Böse in dir gleich groß wie alles andere in dir macht, denn es gehört auch zu dir.“

Gefällt mir:

Gefällt mir Wird geladen …