Mir fallen nach und nach diese Momente ein.

Das eine Mal, in dem mir mein Vater etwas unterstellte, das ich nicht getan hatte und er sagte: “Du wirst ja ganz rot im Gesicht – guck mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede – du lügst doch!” und meine abgrundtiefe Wut über seine Dummheit, sein anmaßendes Deuten, den Umstand, dass er mich einfach umklatschen kann, obwohl er unrecht hat.

Dass man schon mal rot im Gesicht werden kann, wenn man wütend ist, bringt einem jeder Bugs Bunny – Cartoon bei. Ich verstand nicht, wieso es scheinbar nur diese Option für ihn gab. Wieso war denn das einzig mögliche in seinem Denken über mich, dass ich eine miese lügende Person bin?

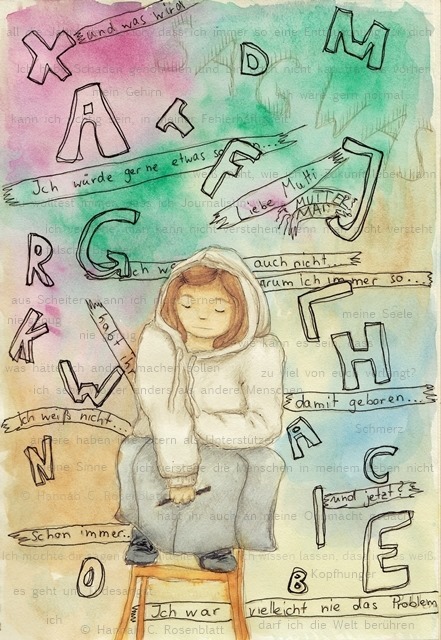

Und meine Verkrampfung in dem Moment. Diese eine seelische Gesamtstarre, die verhindert, dass man auseinanderfällt.

Im Moment wache ich ständig aus solchen Fetzen auf.

Ob es Erinnerungsprozesse sind, die davon angetickt werden, weil ich oft darüber nachdenke, welche Schwierigkeiten ich früher schon hatte und wie damit umgegangen wurde, weiß ich nicht genau.

Aber, es sind mehrere Ebenen und die Parallelen sind enorm.

Mir ist etwas eingefallen, das schon Lundy Bancroft in “Why does he do that?” formuliert hatte.

Wenn Menschen Gewalt ausüben, dann geht es um ihr Denken. Ihre Bewertungen und Perspektiven auf bestimmte Dynamiken, Personen (Dynamiken-Dynamiken in Fleisch gegossen) und weniger darum, welche Handlungsoptionen sie außer der Körperverletzung, Demütigung etc. haben. Sie können (wollen, müssen) diese nicht sehen, wenn ihr Blick ihnen vermittelt im Recht zu sein oder/und in irgendeinem Aspekt von einer anderen Person bedroht zu werden.

Es geht darum, dass sie etwas als Bedrohung (Störung) bewerten und nicht sehen können (wollen, müssen), dass es nicht so ist bzw. von der anderen Person nicht als solche intendiert ist.

Unterstützt und antrainiert wird so eine Perspektive vor allem bei weißen, cismännlichen Personen. Wer alles hat, muss auch alles verteidigen. Die Spannung (der Zwang, die Wahrscheinlichkeit) zu einer Perspektive, die gewaltvolles Agieren rechtfertigt oder logisch erscheinen lässt, ist bei privilegierten Personen höher.

Daneben gibt es das Lernen. Wenn man immer wieder von jemandem umgeklatscht wird und nicht versteht, warum eigentlich (weil man die Perspektive nicht teilt; weil man nicht gleichsam privilegiert ist; weil man keinen Fehler an sich empfindet; weil man weiß, dass man in anderen Kontexten anders behandelt werden würde etc. etc. etc.), dann übernimmt man mehr oder weniger diffus bis klar, die Gründe (das, was von der Perspektive der gewaltvoll agierenden Person nach außen tritt) und ermöglicht sich damit einen Hebel über den auch neurologische (Schein-)Verarbeitung passieren kann.

Es ist nicht zwingend, Täter_innenansichten auf sich zu übernehmen. Aber es gibt den Überlebenstrieb und der umfasst eben auch, sein Innenleben zusammenzuhalten und sich deshalb Dinge auch nur scheinbar logisch begreiflich zu machen. Am Ende kommen dann so Selbstansichten wie, dass man einfach grottendämlich ist, nie was richtig macht, hässlich ist, man plump ist, zu nichts zu gebrauchen ist, immer lügt, nie macht, was alle anderen machen… dass man falsch ist. Dass man ein Fehler ist und deshalb immer wieder korrigiert werden muss. Und mit diesen Selbstansichten kommt auch das Potenzial, in jeder anderen Person, die einem früheren Ich gleicht, so umzugehen, wie mit einem selbst umgegangen wurde. Und das muss nicht einmal bedeuten zuzuschlagen.

Mir ist eine kleine digitale Armbanduhr eingefallen.

Rosa/Lila mit schwarzem Karomuster. Plastikfantastik. Ich spielte damit herum, mein Vater nahm sie mir weg, weil wir essen sollten. Er warf sie in eine Salatschüssel. Sie war kaputt. Sie war für mich im Wortnäpfchen “kaputt”/”falsch”, weil er unruhig wurde und mich anmeckerte. Ich begann zu weinen, weil ich nicht verstand – aber doch genau wusste, dass er dieses Nichtverstehen nicht verstehen würde – erst recht nicht, wenn er schon unruhig und laut ist.

Ich kann mich nicht erinnern, ob ich die Uhr danach überhaupt nochmal in der Hand hatte. Sie verschwand einfach. In meiner Fantasie blieb sie da. Bis ich mir selbst irgendwann in die Hand biss und damit eine Art inneres Dekret erließ, dass eine Zeigeruhr der Ersatz sein muss, weil meine Umgebung es als Ersatz sieht.

Ich musste ihre Sicht auf dieses Objekt annehmen und zwang mich selbst mit Gewalt dazu, weil ich etwas anderes vielleicht noch nicht gelernt hatte.

Ich bin bis heute eher Fan von Mechanik als Elektronik. Eine mechanische Uhr hätte man reparieren können. Ich hätte den Fehler – den Schaden erfassen und begreifen können. Mein Vater hätte nicht unruhig werden und sich freimeckern müssen.

Wenn ich so über meine Eltern rede – mit einem “müssen” im Satz – gibt es Impulse in Menschenstimmen, weil man meine Berücksichtigung ihrer Perspektive als etwas nimmt, das mit Rechtfertigung oder Entschuldigung einher geht. Ich will aber weder rechtfertigen noch entschuldigen, ich will mich befassen und die vollständige Logik bzw. das, was für mich eine vollständige Logik ist, äußern.

Das ist etwas, das meine Eltern nicht tun. Das ist, was auch manche meiner Verbündeten, Helfer_innen und Gemögten nicht tun. Weil sie es nicht müssen. Und manche auch: nicht können.

Es wird nie ein Ende geben, wenn ich Dynamiken ausblende. Es wird dieses Ende vor allem in mir drin nicht geben.

Meine Täter_innenintrojekte sind nicht alle ehemals kleine Kinder, die vor Angst schlotternd eine Boshaftigkeit nach der anderen rausspucken. Meine Täter_innenintrojekte brüllen mich auch an, ich soll sie gefälligst angucken, wenn ich mit ihnen rede. Sie brüllen, ich soll tun, was man mir gesagt hat. Sie schubsen mich, wenn ich träume, disse, in Details krabble und staune. Die zerren an mir herum und sagen, wie der Rest der Welt, dass ich unpassend handle, denke, fühle… bin. Und bis heute nehme ich sie wahr und verstehe nicht, was sie von mir wollen. Bis heute verstehe ich nicht, warum sie wollen, was sie wollen und wozu das nützen soll. Denn eigentlich geht es nur um sie. Um ihr Denken und auf mich drauf schauen, obwohl sie mir egal wären, wären nicht sie diejenigen, die mich umklatschen können, wollen, müssen.

Wir teilen uns einen Raum, aber bedeutet das zwangläufig, dass wir uns einander teilen müssen?

In all den Auseinandersetzungen von Menschen, die von der eigenen Familie misshandelt wurden, gibt es diese Annahme einer Verbundenheit, die über den physischen und sozialen Raum hinausgeht und auf diese Annahme werden Konstruktionen gebaut, die diesen Raum logisch machen sollen, es aber nicht tun. Zumindest nicht für mich, weshalb ich heute oft in Ausstiegsgedanken und Zweifeln anderer Menschen sitze und mich frage, wieso die Emotionen, die mit der Herkunftsfamilie einhergehen so viel mehr Raum einnehmen, als bei uns damals die Überlegungen, wo man schläft, isst, trinkt, wie die Alltagsgestaltung und der eigene Lauf der Dinge geschehen soll. Wir fanden es schade aus diesem Raum zu gehen, weil er ja viel auch Klarheit und bestimmte Ebenen von Logik hatte. Aber wir sind nicht gegangen um jemandem eins auszuwischen oder auf eine Art zu bestrafen oder ähnliches. Dass man unser Verhalten so lesen könnte, merkten wir erst als wir mit Menschen darüber redeten, dass wir gegangen waren.

Vor uns selbst gingen wir, weil es das Wissen gab, dort auf lange Sicht zu sterben. Wir mussten gehen. Punkt.

Noch leichter war es, als klar war, dass wir in illegale Dynamiken eingebunden waren und im Grunde unhinterfragt Dinge taten, die eigentlich fremde Personen von uns verlangten.

Für uns standen in dem Moment keine moralischen Fragen im Raum oder ähnliches. Auf eine Art hatte es mehr Gefühle von vorweg genommener Scham und dem Wissen, dass Menschen nicht verstehen, welcher Hebel in einem da benutzt wurde. Selbst Personen, die von sich behaupten, sich auszukennen, verstehen das nicht. Sie nehmen einfach an, dass es der Hebel wäre, von dem sie bei anderen gehört/gelesen haben.

Und ich sitze da, beiße mir in die Hand und erlasse das Dekret mich an die 50 min Therapiezeit zu halten, anstatt zu versuchen es zu erklären und mich der Scham auszusetzen. Ich möchte nicht für so naiv und dumm gehalten werden, wie es unser Verhalten damals vermuten lassen könnte.

Ich weiß nicht, ob die Menschen, die sich schon lange mit traumatisierten Menschen und ihren Verarbeitungswegen auseinandersetzen, merken, welche Norm sie definieren, auch dann, wenn sie genau versuchen das nicht zu tun.

Als eine grundlegende Voraussetzung für Traumatisierungen gilt noch immer auch die Überforderung einer Person ihre Liebe für eine Person mit ihrem Hass, ihrer Ablehnung, ihrer Wut, ihrer Zärtlichkeit etc. etc. etc. zusammenzubringen.

Bis jetzt habe ich noch keine Publikation lesen können, in der die Problematik formuliert wird, sein Bewusstsein (seine Kognition?) für verschiedene Dynamiken, die mit (scheinbar) willkürlichen Emotionen und sozialen Rollen belegt werden, zusammenzuhalten.

So lese ich immer wieder von Kindern, die sich Liebe (im Sinne von Bedürfnisbefriedigung) wünschen und den Schmerz der Zurückweisung (im Sinne von “Bedürfnisse werden fehlinterpretiert/unbefriedigt/verdreht/missbraucht etc.) als massiv zer-ver-störend erlebten und nicht verarbeiten konnten, nicht zuletzt, weil ihnen der Ausdruck verwehrt wurde – und nicht von Kindern, die sich fragen, ob es Liebe ist, wenn sie umarmt werden – es ihnen aber doch irgendwie weh tut und das doch eigentlich aber genau nicht Liebe sein soll – und die genau wegen ihres Ausdrucks dieses Konflikts misshandelt werden.

Ich nenne das heute “diese typische Alltagsgewalt”, die so ganz neben anderen Kontexten steht und eigentlich jeden Tag statt gefunden hat.

In der Öffentlichkeit. Im Grunde durch jede Person, die eine Dimension meines Raumes berührt hat.

Wenn ich heute sage, dass mein Leben schwierig ist (war), weil es einen Zustand permanenter Überforderungen bedeutet (hat), wird es schnell übersetzt mit: “es gab keine Misshandlungspausen” = “chronische Traumatisierungen” = “komplexe/schwere/tiefgreifende Schäden”.

Es wird normiert innerhalb von etwas, das es gibt, um einen bestimmten Bereich außerhalb der Norm zu definieren.

Gewaltvoller Alltag ist aber kein Norm-abweichungs-bereich.

Alltagsgewalt ist Alltag, ist alle Tage mit Gewalt voll.

Gefällt mir:

Gefällt mir Wird geladen …

Ich bin so müde von all dem hier. So müde und doch so angestachelt, weil ich weiß, dass es nicht nur mir so geht.

Ich bin so müde von all dem hier. So müde und doch so angestachelt, weil ich weiß, dass es nicht nur mir so geht.