Ich hatte es schwieriger in Erinnerung.

Sich Innens annähern, die wie Gatschklumpen in diesem quecksilbrigen Brei aus “Irgendwas war da mal … ganz früher … oder so? … irgendwie…”, der manchmal an meine Füße schwappt, sind.

Irgendwo in der Erinnerung stehen und wie ein Zaungast sein, dem die Handlung aus dem eigentlichen Publikum zugeflüstert und die Szenerie von kleinen Schauern über den Rücken herangetragen wird.

Einen bestialischen Schmerz auffangen, ohne ihn zu berühren und in der Bewegung zu einem Echo verwandeln. Von 100 auf 80 auf 60 auf 40 auf 20 auf 10 runter zu regeln.

Sowas.

Das habe ich zuletzt vor 12 Jahren gemacht. Als ich aus Versehen erinnerte, wie schmerzhaft mein Durst war und wie viel schmerzhafter das Trinken von Wasser aus einem Glas. Damals.

Ich trat neben mich in diesem Damals und nutzte meinen komisch schmerzreaktiven Atem als Wind, der den Schmerz in ein Echo ins Heute verwandelt. Im Außen machte ich eine Bewegung mit der Hand, um dem Echo eine Richtung von mir weg zugeben.

Es war gut und wichtig für mich diese Verwandlung allein zu machen und in die Auseinandersetzung zu gehen, ohne jemandem von meinem Durst zu erzählen oder meinen Raum teilen zu müssen.

Aber es war schwer.

Ich hatte keine Idee, keinen Plan, keine Richtung außer “weg” von dem, was der Flashback übrig ließ, wenn ich ein Glas in der Hand hatte. Ich hatte nicht den Wunsch mit jemandem darüber zu reden. Erlebte meine Erinnerung so inmittend, dass ich keinen anderen Menschen in der Nähe, keine anderen Gedanken als meine, und selbst davon nicht mal alle, daran hätte ertragen können.

Ich ging alleine durch die Schleifen aus Überflutung bis ich das Moment fand, in dem ich den Schmerz kommen sehen konnte. Ich ging alleine durch die Verzweiflung, die sich auftat, als ich merkte, dass ich ihn nicht ungeschehen machen kann. Ich ging alleine durch die Not an dem Gefühl der bitterklebrigen Angst vor Wasser an meinem Mund, obwohl es DER EINE Gedanke war, der mich hat nach Feuchtigkeit suchen lassen. Damals wie heute noch manchmal.

Es hat quälend lange Wochen gedauert, bis ich in die Idee kam, eine Beobachterposition einzunehmen. Ein “so tun als ob Spiel” zu versuchen, obwohl es mir als Selbstbeschiss klar war. Den Schmerz kommen zu lassen, meinen komisch schmerzreaktiven Atem zu spüren und in das Geschehen mit dieser einen Windbewegung hineinzugreifen – und sonst gar nichts. Keine Schutzbewegung, keine Gedanken oder Worte, die mir lieber gewesen wären – damals wie damals wie heute.

Damals vor 12 Jahren, waren wir noch 17 bald 18 Jahre alt und sich an seinen Erinnerungen und dem Umgang damit, so zu quälen, war noch normal. Wir machten Vermeidungstänze über Vermeidungstänze und umfächerten diese mit einem waberigen Wörternetz nach außen, das im Innen keine Entsprechung hatte.

Das ist heute nicht grundlegend anders und doch kaum noch zu vergleichen.

NakNak*s Anblick an dem Morgen im Zelt hatte ein Erinnern ausgelöst, das ich zu dem Zeitpunkt nur über einen Impuls von einem Kinderinnen bemerkte und mit einem weiteren Punkt auf meinem Handlungsablaufplan beantwortete: “Ich kümmere mich darum, dass wir uns darum kümmern können.”

Kinderinnens sollen sich in solchen Dingen auf mich verlassen. Das habe ich mir (und manche anderen Frontgänger_innen) irgendwann als Kompromiss überlegt, weil ich es bis heute nicht schaffe, genug Kraft für sie und ihre Erinnerungen, in mir und meinem Sein aufzubringen, aber manche Menschen in unserem Leben dies schaffen.

An dem Morgen, an dem NakNak*s Krankheitsanzeichen unübersehbar waren, schrieb ich der Therapeutin eine Nachricht, telefonierte mit dem Begleitermensch, drehte mich aus den Gefühlen, Gedanken, Erinnerungen des Innen heraus und legte meine gesamte Energie in die Fahrt nach Papenburg.

Als wir, viele Stunden später, zu Hause waren, legten wir NakNak* auf ihren Platz und klemmten das erinnernde Kinderinnen über die Druckwelle hinter sich. Wie ein Korken im Hals einer Sektflasche, den man zusätzlich mit einem Sicherungskorb aus Aluminium an seinem Platz hält. Dieser Sicherungskorb bestand aus den Armen von Innens, die die Berührung dieses Kinderinnens aushalten können und keine Alltagsfunktionen haben. In schlauen Büchern heißen solche Innens “innere Helfer” – in uns sind es “Innens, die gerade helfen können”

[diffiziles Wortspiel? Mag sein – ist aber wichtig. “Innere Helfer” limitiert ganze Innens auf eine Helferrolle, was eine unlogische Idee ist, wenn man alle Innens mit allem was und wer und wie sie sind, kennenlernen, annehmen und mit ihnen interagieren will.]

In den nächsten Tagen bis zum mit der Therapeutin verabredeten Termin, taten wir nichts weiter, als das Hier und Jetzt zu halten, uns gut zu versorgen und das allgemeine Anstrengungslevel niedrig zu halten. Wir taten, was uns entlastete. Gaben verschiedenen Innens einen Anteil von Zeit und Raum, um sich auszudrücken, sich zu entlasten, die Situation so aushaltbar wie möglich für sich zu machen.

[Wenn sich manche Innens entlasten, kann das bedeuten, dass sie Dinge im Außen tun, die heute eigentlich nicht mehr nötig sind oder andere Innens wiederum in unkontrollierte Erinnerungsprozesse stoßen. Wir haben inzwischen genug innere Kommunikation um grobe Impulse zu spüren (und genug Therapieerfahrung, um darüber nicht auszuklinken) und versuchen entsprechend unsere Umgebung so zu gestalten, dass die Wahlmöglichkeiten um eigenes Agieren im Heute für alle Innens kontinuierlich und sicher zugänglich sind. (Unabhängig davon, ob sie auch alle diese Wahlmöglichkeiten sofort bewusst wahrnehmen oder als solche einordnen können. Der Unterschied passiert durch das ganz konkrete Vorhandensein der Möglichkeit!

Zu spüren, dass sich ein Innen für etwas entscheidet, das es gut kennt und deshalb als entlastend erlebt, ist etwas völlig Anderes, als nur wahrzunehmen, dass es etwas tut, wozu es eventuell früher einmal gezwungen war und es deshalb auch heute noch tut oder tun will ™ oder möchte ™ und, wenn man ganz ehrlich ist und sich ein bisschen reindenkt, auch keine so richtig wirklich greifbare andere Wahl hat, oder miterleben kann oder annehmen kann.]

Wir nennen Termine für dieses Kinderinnen “F.-Stunden” und haben uns dafür ein Schema überlegt, weil das meistens Stunden sind, in denen Zugänge zu desorientierten Innens zu finden versucht und manchmal auch gefunden wird. Manchmal geht es aber auch darum, sich bereits gefundenen Innens zuzuwenden und Möglichkeiten der Reorientierung zu finden.

Heißt: es geht um schwierige Themen, die Kraft und Widmung erfordern.

Das sind keine Stunden (mehr), in die wir reingehen und uns sagen: “Ja, mal gucken was kommt.”, weil wir heimlich doch drauf hoffen, dann doch irgendwie nichts damit zu tun haben und es vielleicht hinterher nicht mal richtig zu erinnern.

Letztlich haben wir nämlich immer etwas davon mitbekommen – und sei es ein ferner, ganz diffuser Nachhall, der uns dann im Alltag völlig verunsicherte, belastete und nach und nach ganz subtil destabilisierte, was erneute Symptomschleifen zur Folge hatte und dann am Ende genau gar keine Erleichterung und Verarbeitung oder eine stabile Verbindung für andere Innens ins Heute zur Folge hatte.

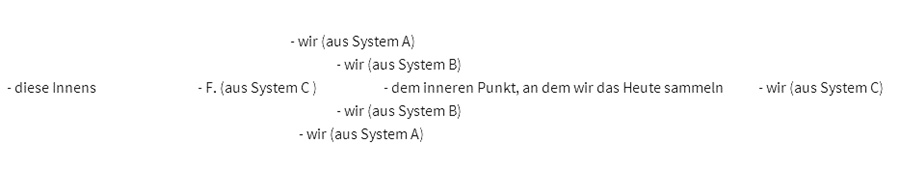

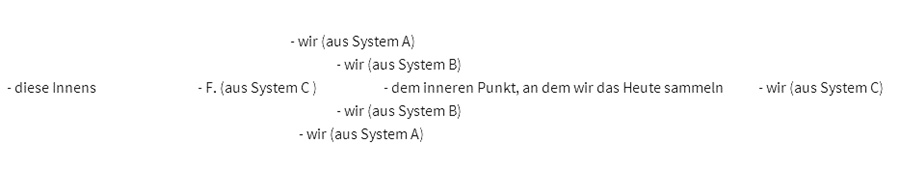

So sehen wir Frontgänger_innen im Moment unsere Aufgabe nach innen: Wir sind dafür da, damit andere Innens eine kontinuierlich sichere, offene, stabile Linie von Außen (Heute) zu uns (als Körper, der existiert) zu sich (als Sein, das (manchmal noch im Damals, im Früher, im Nichts, im Inmitten … etc.) ist) haben können.

Wir machen unseren Einsmensch-Alltag, verbinden uns mit dem Heute, Hier und Jetzt, sichern uns, versorgen uns, machen Gemögte, Bekannte, Freund_innen und arbeiten an guten Linien, Lücken und Nischen für das Innen.

Eine mit der Therapeutin verabredete “F.-Stunde” bedeutet für uns entsprechend vorher immer:

– die Prüfung der allgemeinen Fähigkeit zu so einer Stunde (“Wie ist die körperliche Verfassung?”, “Haben wir genug Nerven dafür?”, “Fühlen wir uns sicher?”)

– keine akuten Probleme mit Behörden, die wir alleine lösen müssen

– keine akuten sozialen Probleme mit Gemögten und Herzmenschen, die Kinderinnens verunsichern oder akut triggern

– es wird (mindestens am Tag vorher, dem Tag selbst und dem Tag danach) genug gegessen, getrunken, geschlafen

– keine zwingend nötigen anderen Termine an dem Tag (und evtl. den Tagen danach)

– die Wohnung ist aufgeräumt und übersichtlich

– Essen für den Tag (und die Tage danach) ist vorgekocht oder es gibt genug Zutaten für “ein Löffel-Rezepte”

– es gibt einen Zeitraum für bilaterale Stimulation an dem Tag (z.B. laufen, Rad fahren, (mit NakNak*) spazieren gehen)

– da wir auf “F.-Stunden” in der Regel mit Fieber reagieren und nach der Bewegungszeit (etwa 1 Stunde) erstmal schlafen müssen, stellen wir uns meist schon vorher alles ans Bett, was wir in greifbarer Nähe brauchen könnten: Telefon, Laptop, Bücher, Lavendelöl, Kreisel, eine Flasche Wasser, verschieden dicke und schwere Decken, verschiedene Stifte und einen Schreibblock

– wir erlauben uns inzwischen auch so lange nicht zu sprechen, bis es von Innens, die das gut einschätzen können, das Okay gibt, wieder Energie in Lautsprache zu geben

– wir legen uns die Sätze zurecht, mit denen wir die Therapeutin um Dinge bitten, die wir eventuell von ihr brauchen

– wir packen unseren Erbsenmomentbeutel in den Rucksack

– stecken uns Geld für ein Taxi ein, für den Fall, dass wir zu erschöpft sind, um allein nach Hause zu kommen

– wir erarbeiten uns die Basis der “F.-Stunde”:

- Welche Verbindungen können wir für den Zeitraum der Stunde ganz stabil eingehen (und wieder auflösen), welche sind eher nicht so stabil und welche Verbindungen könnten uns destabilisieren?

- Haben wir bereits in früheren Therapien an diesem Damals gearbeitet?

Wenn ja: welche Verbindungen waren damals stabil und welche eher nicht?

- Gibt es Impulse, Ideen, Gefühle, Erinnerungen(splitter), die uns Hinweise geben, welches Thema das Innen oder das Stück Damals hat (als Überbegriff, damit wir in der Stunde nicht ziellos umhermäandern, sondern um F. herum stabil bleiben, um zu unter.stützen und zu begleiten)?

Und dann bleibt nur noch, dieses Gefühl gut gewappnet und gesichert zu sein, bis in die Praxisräume getragen zu bekommen und in der Stunde selbst auch nicht zu verlieren. Je sicherer wir uns mit uns selbst, mit dem Thema und dem Vorhaben fühlen, desto leichter ist es, eine Verbindung zur Therapeutin zu halten, während F. oder ein anderes nicht im Alltag wirkendes Innen (aus anderen Systemen als unserem) mit ihr spricht.

“Verbindung halten” meint dann nicht immer unbedingt, dass wir sie hören oder sehen oder fühlen oder riechen – meistens ist das eher so, dass wir uns und sie im Therapiezimmer wähnen und dieses Wähnen einfach nicht loslassen oder vergessen oder ausplätschern lassen (dissoziieren).

Das ist so, als würde man Gähnen oder Niesen unterdrücken, aber gleichzeitig doch ein bisschen von dem machen, was Gähnen oder Niesen macht – denn letztlich dissoziieren wir ja doch, wenn wir uns dafür aufmachen, dass F. mit der Therapeutin spricht oder auch ganz übernimmt. Aber – um in dem Vergleich zu bleiben – wenn wir ganz loslassen (ganz niesen oder gähnen), sind wir nicht mehr “da” und haben keinen Gedanken (an die Therapeutin, das Heute, die Stunde, uns selbst) sondern nur noch F. und das, was dieses Kinderinnen mitbringt, denkt, fühlt, weiß und wähnt.

Wenn sie miteinander sprechen, trägt F. die Fragen und Sätze von der Therapeutin in den Bereich ganz direkt um sich herum und bringt ihn in Bewegung. Wir merken das manchmal als Impulse, aber manchmal auch als Gedanken oder Bilder.

Weil wir (gesprochene) Wörter sehen, sehen wir meistens auch, wie sich durch das Sprechen mit der Therapeutin für F. (und uns) (Wortbedeutungs-)Räume eröffnen, die ohne die Bewegung nicht zugänglich waren (und es später, wenn die Stunde zu Ende ist, häufig auch erneut nicht sind).

Wird die Bewegung mehr, gibt es oft so etwas wie einen Schmelzpunkt oder Point of Dissoziation – und das ist eigentlich das einzige Moment, in dem wir tatsächlich gefragt sind. Nicht inhaltlich und auch nicht emotional – das liegt alles bei F. – wir sind eher gefragt, dass sie dann nicht erneut dissoziiert (“schmilzt”), weil sie die Bewegung (das Erinnern, die Resonanz von den Innens, Jemanden, Etwas.en, Seins und Ists … um sich herum) nicht aus.halten kann.

Die Verbindungen, die wir uns vor der Stunde erarbeitet haben (und der Therapeutin soweit, wie das okay war, gesagt haben) legen wir dann an die Punkte an, die wir entweder von der Therapeutin gesagt bekommen oder als am stärksten in Bewegung sehen.

Dann müssen wir selbst aufpassen, dass wir nicht an diesen “Schmelzpunkt” kommen, weil es sich bei diesen bewegten Stellen schlicht mal immer um Wahrnehmugsgranatensplitter von traumatischen Erfahrungen oder um Innens, Jemande, Etwas.e, Seins und Ists … handelt, die F. dissoziiert hat und, die nicht in unserem Heute orientiert sind. Also, deren Jetzt für uns völlig fremd, überbordend schrecklich und schnell auch so überfordernd ist, dass wir die Verbindung zur Therapeutin nicht halten können.

Während der Verabredung zur letzten “F.-Stunde” hatte die Therapeutin gesagt, F. würde manchmal an ihrem Bein sitzen und die Hand halten.

Nach einem Peinlichkeitsvermeidungstanz um den von mir gewitterten Klischeeschmalz abzuschütteln, dachte ich dann, wie eigentlich doch auch logisch das ist, wenn F. die Hand der Therapeutin hält, denn: Wenn sich um das eigene Ich alles bewegt und alles Mögliche hochspült, braucht man einen Anker und wir anderen Innens bilden den (noch) nicht für sie – wir wirken viel mehr wie Wellenbrecher, Leuchttürme, Bojen und Fähren im Innen. Die Verbindung nach Außen ist durch die Hand und den Kontakt am Bein der Therapeutin gegeben.

Das ist ähnlich wie unsere Strategie mit dem Band, das die Therapeutin an einem Ende hält und wir am anderen – nur physisch konkreter in der Rückmeldung.

Meistens erfahren wir in “F.-Stunden” von Gewalt, die für F. irgendwie zum Alltag gehörte. Die vom Sprechen über das, was F. mit der Therapeutin zu teilen bereit war, herausgelösten Innens, schieben wir in eine Mischung aus Imagination und Dissoziation, in der es nur um die Information geht, dass ES vorbei ist und DAS DA so in der Form nicht mehr passiert.

Meistens ist es das Stück im Innen, in dem wir unsere Erfahrungen mit dem Heute als erwachsene Person, die mehr selbstbestimmte Entscheidungen treffen kann, sicherer ist, besser versorgt ist, weniger einsam ist und viel mehr Anlass für Mut und Zutrauen hat, als sie es früher, als das Jetzt dieser Innens war, hatte, speichern und für uns bewahren.

So entsteht eine zarte gemeinsame Verbindung (die man sich hier in dem Schema als Linie in der Mitte vorstellen muss):

Ich hatte in Bezug auf “F.-Stunden” und “F.-Themen” oft eher das Gefühl, immer rangepfiffen zu werden, wenn es zu kippen drohte oder sich die Therapeutin wünschte, dass F. oder ein rausgespültes Innen in Angst oder Not, meinen kraftvoll taktlosen Charme eines mittleren Eisenbahnunglücks spüren, um eine Verbindung zum Heute aufgehen zu lassen.

Das funktioniert manchmal innerhalb “meines Systems” – aber noch nicht außerhalb. Mir sehr ferne Innens aus einem anderen System (also einem inneren dissoziierten Funktionscluster) über mich ans Heute bringen zu wollen ist, als wolle man eine lückenhaft geschriebene Appleanwendung mit einer nur teilweise gut arbeitenden Windowsanwendung zusammenbringen, um ein Ergebnis auf einem Linux-Rechner zu erhalten. Also ziemlich unmöglich.

Dann spürten wir eine Weile nach der Stunde, dass von der verabredeten “F.-Stunde” ein Etwas übrig geblieben war und wir hatten uns in der folgenden Woche überlegt, wie wir dem begegnen können.

Wir hatten Grund zu Annahme, dass ich eine in einem Aspekt ähnliche Erfahrung mit diesem Etwas teile, diesen aber im Gegensatz zu dem Etwas überstanden habe, zeitlich und räumlich orientiert bin, mit der Therapeutin sprechen kann – und schon einmal direkt in ein Damals hineingegriffen habe, um etwas im Heute zu erleichtern bzw. zu verändern.

Wir haben also unser Schema angewandt. Haben die Therapeutin gebeten, sich leicht schräg rechts neben uns zu stellen, während wir fast auf unserem üblichen Platz standen. Sollte ich in den Reflex kommen, mich aus dem Damals herauszudrehen, würde ich sie mit hoher Wahrscheinlichkeit noch sehen und mich besser halten können, da sie als Person ein fester Heute-Marker ist.

Ich ging in Verbindung mit anderen Innens in das Damals hinein und wie gesagt: ich hatte es schwieriger in Erinnerung

Dichter. Drängender. Schwerer an die eigenen Gedanken zu kommen.

So in Verbindung und dem Gefühl, mir dieses Moment von Widmung leisten zu können, weil alles andere gerade nicht meine Aufmerksamkeit brauchte, war es nur die Belastung mit dem, was ich von dem Damals sah, den Impulsen, die von einem versprengten Kinddunkelbunt kamen und die Kommunikation mit der Therapeutin.

Im Nachhinein kommt es mir vor als hätte ich meine Belastungsfaktoren hin und her jongliert. Das Kinderdunkelbunt pulste immer wieder in mich hinein und schwappte bis in mein Fühlen, obwohl ich mich von ihm zu entfernen versuchte, um nicht von unserem Vorhaben abzukommen. Die Therapeutin und ich kamen überein, dass es wohl nicht orientiert ist und einen Rahmen braucht. Ich sah keine andere Übersetzung von “Rahmen” ein, als “Halt” und den Link zu F. und dem Händchen halten mit der Therapeutin.

Ich schob das Kinderdunkelbunt in meine linke Hand und legte sie auf die rechte Hand der Therapeutin. Dort konnte es erstmal bleiben. Bei mir (und in meiner Verantwortung irgendwie) aber irgendwie auch bei der Therapeutin und damit im Heute, in dem ich mich gut auskenne.

Wir versorgten das Etwas und ich legte im Verlauf meine rechte Hand in die linke Hand der Therapeutin, um das konkrete Haltgefühl von dort in das Damals einzubringen.

[Um keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen: wäre es um ein Innen gegangen (also ein ganzes Ich mit Name, Sprache, mehr als schwammiges Restbewusstsein um das eigene am-Leben-sein), hätte es den Kontakt über die Hände der Therapeutin nicht gebraucht – da hätten Wörter genug Konsistenz mit sich gebracht.]

Ich regelte die Schmerzen des Etwas herunter, drehte meine rechte Hand in der Hand der Therapeutin herum und sagte etwas, worüber ich mich am Abend dann nachträglich fast irgendwie erschreckte, obwohl es mir in dem Moment einfach so richtig vorkam, wie der Lauf der Dinge: “Hm, okay – ich halt mich mal grad an Ihnen fest.”.

Ich griff in das Damals und bewegte den Schmerz in eine Richtung, die passend erschien. Wir bewegten das Etwas in den Bereich der Heutemarkersammlung und verkapselten das Kinderdunkelbunt in der gewohnten eigenen Sicht der Dinge, neben der, die die Worte der Therapeutin aufzeigte.

Wir lösten die Verbindung der Hände und setzten uns hin. Ich trank etwas und wir sprachen über das Geschehene drüber bis ins Heute.

Es gab einen Aspekt, mit dem ich nicht gerechnet hatte und an den wir allgemein nicht gedacht hatten:

das “Es geht um mich”-Paradox

Was wir “viele sein” nennen, besteht physisch nicht. Kein Mensch hat jemals viele andere Menschen in sich. Einzige Ausnahme: schwangere Menschen, die ihre Embryos/Föten als Menschen betrachten.

Wir sind ein Mensch, der sich selbst so fremd und fern ist (dessen Selbstwahrnehmung so dissoziiert ist), dass eigene Persönlichkeitsanteile und Seinszustände, als so fremd und fern erscheinen, dass sie wie andere Ich’s wahrgenommen werden und in unserem Fall (bei dem eine tertiäre Dissoziation (DIS) vorliegt) auch auf autonomen Funktionsbereichen (inneren Systemen) basierend, mit der Umwelt inter_re_agieren.

Mein Grundproblem ist also nicht, dass ich mich als “wir” denke oder mich manchmal fremd empfinde, sondern, dass ich, wir, als Einsmensch in unterschiedlich dissoziativen/dissoziierten Zuständen unterschiedlich inter_re_agieren, wechselnde Fähigkeitenniveaus haben, dissoziative Störungen unterschiedlich gut kompensieren können und unterschiedlich weit von einander dissoziierte Funktionsbereiche im Leben haben, was alles jeweils mit unterschiedlicher Selbstwahrnehmung, Selbsterfahrung, Selbst_Bewusstsein, Selbstbild und darüber auch entstehende Konzepte von der Welt, dem Lauf der Dinge und anderen Menschen, einher geht.

Wenn ich mich einem Stück Damals zuwende, das ich nicht gelebt habe (also für das ich eine dissoziative Amnesie habe), habe ich zeitgleich so wenig Verbindung zu diesem Bereich, dass ich nie das Gefühl habe, wir würden über etwas sprechen, das mich betrifft.

Das ist, wenn man es sich so anschaut, zwar ganz offensichtlich – grell blinkend mit Leuchtschildern umrandet – unlogisch – aber eben doch, was ich einfach so empfinde.

Ich hatte in der Stunde, während wir uns dem verbliebenem Etwas gewidmet haben, bis zu dem Punkt, an dem mir das Kinddunkelbunt seinen Fuß ins Bewusstsein stampfte und wütend über die Versorgung durch uns brüllte: “Das bin aber nicht ich!”, nicht das Gefühl in einem Damals zu stehen, das eines von mir war.

Ganz klar ging es diesem Kinddunkelbunt um irgendeinen anderen Kontext als den, an dem wir gerade waren und auch um einen, den ich nicht nachvollziehen konnte – deshalb war es gut, es in meine linke Hand zu schieben und diese in die Hand der Therapeutin zu legen – aber der Satz war da und fand in mir einen Resonanzraum, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn hatte.

Mir passiert Dissoziation in der Regel einfach. Es gibt zwar Momente, in denen ich sie leichter zulassen oder abbrechen kann, doch die Trennung selbst beginnt aus Reflexen heraus, die mir meist nicht spontan bewusst sind.

Es ist also kein üblicher Teil meiner Gedanken mit etwas verbunden oder von etwas getrennt zu sein, sondern eher, dass ich auf etwas reagiere, das für mich da ist . So etwa die Aufgabe, sich um ein Etwas im Innen zu kümmern, indem wir, in Begleitung der Therapeutin, in ein Damals hineingehen.

Auf den Ausruf des Kinddunkelbunt, hatte ich in dem Moment zuerst geantwortet: “Ja, ich auch nich – komma klar – stör mich nich”, (weil ich das so gut kann – dieses “geduldig und freundlich mit Kinderinnens umgehen” *hust*).

Doch die Interaktion mit der Therapeutin wirkte später wie eine Hauptstraße, die in einem Kreisverkehr endete. Sie und ich waren fest verbunden, doch ich war auch in Bewegung und so war sie auch in Verbindung mit dem Etwas, den Innens, die mit mir in das Damals hineingegangen waren und dem Kinddunkelbunt.

Der Satz “Das bin aber nicht ich” blieb in mir als Element wie ein Fremdkörper hängen.

Jetzt, wo ich diese Erfahrung hier aufschreibe, habe ich die Idee, dass es das tat, weil es mir im ersten Gedanken ganz klar und logisch erschien, im zweiten Gedanken jedoch, in dem ich eine erwachsene Person im Heute, Hier und Jetzt bin, die sich seit inzwischen 13 Jahren mit der Thematik “Trauma und Dissoziation” beschäftigt und kognitiv völlig klar und bewusst hat, dass diese innere Überzeugung/Wahrheit eine ist, die ganz typisch für eine dissoziative Kluft in der Selbst_Wahrnehmung ist, aber genauso klar und unlogisch bewusst ist.

Während der Therapiestunde sagte ich der Therapeutin, dass das bei mir hängen geblieben ist, blieb aber an der Stelle stehen, an der beide Wahrheiten nebeneinander klar und okay sind. Einmal, weil die Stunde um und wir insgesamt ziemlich erschöpft waren und einmal, weil ich mir nicht schlüssig darum bin, was ich an der Stelle tun oder fühlen oder denken soll oder was überhaupt dort passieren kann.

Wir fuhren eine schöne Strecke mit dem Rad nach Hause und wickelten uns in das Heute, in dem es eine wieder quietschfidele NakNak*, freie und sichere Zugänge zur Versorgung von Grundbedürfnissen und einige Optionen auf Erbsenmomente und andere Er_Lebenserfahrungen gibt.

Und daneben auch die Wahlmöglichkeit, wie schwer oder leicht man sich manches darin macht.

Gefällt mir:

Gefällt mir Wird geladen …