„Das ist so eine Sache, da sind Trauma und ihr Autismus, so richtig SO“, meine Therapeutin verschränkt ihre Hände fest ineinander und deutet an, dass eine Trennung kaum möglich ist.

Wir sprechen über den Kunst-Konflikt. Den Klinik-Gau. Dass sich manche Innere ausdrücken wollen und ich es nicht zulasse. Obwohl ich ein ganzes Zimmer voller Gestaltungsmaterial, eine komplette analoge Foto- und Laborausrüstung, Unmengen an Papier und Werkzeugen besitze. Ich maximal geschützt loslegen könnte. Und darunter leide, dass ich es nicht zulasse.

Ich bin meine erste Woche im Urlaub, nachdem ich 4 Wochen krankgeschrieben war. Erschöpfungsdepression. Meine Essstörung entfesselt. Die Arbeit im Zusammenspiel mit Kinderwunschbehandlung, Traumatherapie und Selbsthilfe im Umkreis von 100 bis 130 Kilometern auf Dauer entkernend.

Also fahren wir die Ressourcenrunde.

Ich habe keine echten Pausen. Und dadurch zu wenig Raum für Selbstwahrnehmung, Selbstausdruck und Selbstverwirklichung in dem Sinne, dass ich selbst begreifen kann, dass ich wirklich bin.

Meine Krankschreibung, sie führt zu selbstgemachten Therapieanwendungen.

Statt Mandalas bei Panflötenmusik spiele ich Sims 4, statt Gruppentherapie telefoniere ich lange mit Freund*innen. Ich schlafe auch am Tag. Zwinge mich nicht in eine Konzentration, die ich sowieso nicht aufbringen kann.

Nach 3 Wochen habe ich den ersten eigenen Gedanken mit Anfang, Inhalt und Ende. Nach 4 schaffe ich den Dreh zurück ins Essen ohne erweiterte Funktion. Die Therapie ist nicht mehr fast überanstrengend, sondern wieder eher meine Vermeidungsbequemlichkeiten herausfordernd.

So sitze ich da also und beobachte meine Therapeutin mit ihrer erklärenden Geste. Kurz vorher habe ich erst verstanden, dass dieses Thema wichtig ist, weil es mich von positiven Ressourcen trennt. Nicht, weil meine Therapeutin sich bei den Jugendlichen einschmeicheln will, wie R. argwöhnt, ich befürchte und hinter der Nebelwand zu Kindlichem alle Alarme kurz vor Auslösung bringt.

Zuvor wollte sie verstehen, wo das Problem liegt. Ist es Perfektionismus? Ist es Öffentlichkeit? Ist es Angst davor, abgezwungenes Schweigen zu brechen?

Nein, nein, nein.

Es ist viel banaler. Und gleichzeitig überhaupt nicht banal.

Es ist auch meine eigene Schuld. Und gleichzeitig, ein bisschen, auch nicht.

Und es ist mein Autismus. Und die Logik des Traumas.

An diesem Tag im Mai 2016 verließ ich das Besprechungszimmer der Ärztin mit den Worten: „Ich habs immer überlebt.“

Und dann hab ichs überlebt.

Ich bin da raus und wähnte mich in Lebensgefahr, vor der mich niemand schützt. Also bin ich, wie immer, erstarrt. Und gleichzeitig, dank der direkten Intervention meiner ambulanten Therapeutin, funktional in Bewegung geblieben.

Das – solche psychischen Scherkräfte, also parallel und gegensätzliche Kräfte – sind die Zutaten für funktionelle Dissoziation. Die Gleichzeitigkeit, die Trauma und das Leben danach so widersprüchlich und belastend macht. Auf der einen Seite die Todesangst (für die man sich vielleicht selbst verantwortlich macht) und auf der anderen Seite der Alltag. Hier die globale und unendliche Isolation und da Menschen, die mit einer_m sprechen. Oder zusammen in der Bahn sitzen. Oder im Laden stehen. Dieses Spannungsverhältnis führt zu der reaktiven Inflexibilität, die viele traumatisierte Menschen irgendwann in Bezug auf irgendetwas bei sich feststellen.

Dieses Spannungsverhältnis und der Druck, der dabei entsteht, können folgenden Gedanken logisch machen: „Was ich getan habe, um hier hineinzugeraten – das mache ich nie wieder.“

Ich überlebte den Klinik-Gau, diese Retraumatisierung im Hilfekontext, indem ich Entscheidungen traf und dabei blieb. Konsequent wie Stahlbeton. Nicht, weil ich so einen starken Willen habe, sondern weil toxisches Stressniveau und autistische Trägheit zusammen einen unfassbaren Superkleber und in der Folge eine unerschütterliche Inflexibilität produzieren.

Erst verließ ich das Klinikgebäude und beschloss, nie wieder mit irgendjemandem zu sprechen. Ein kindlicher Beschluss. Der hielt bis zum Kontakt mit meiner Therapeutin. „Nie wieder mit irgendwem“ ging also nicht.

Aber „nie wieder so“ und „nie wieder das“, das ging. War sogar gut. Meine Therapeutin kannte sich nicht mit Autismus aus. Ich hatte eine komplementäre Begleitung, die es nicht erforderlich machte, dass sie sich auskannte. Den Begleitermenschen nämlich. Auch der Kontakt zu ihm brauche nicht mehr „so“ zu sein. Und „das“ mit ihm zu besprechen, rückte durch den Ausbildungsalltag an der Berufsschule ohnehin in den Hintergrund. Und irgendwann endete unser Verhältnis auch.

Es dauerte 4 Jahre, bis ich meine an dem Tag getroffene Entscheidung, meine Therapie vom Thema Autismus („das“) und damit aus dem Großteil meiner Wahrnehmungsrealität und dem, was sich daraus für mein Erkennen und Verstehen meiner Selbst ergibt (und mich „so“ sein (interagieren und kommunizieren) lässt), rauszuhalten, revidierte. In Teilen. Unter einem absoluten Vorsichtsdiktat, das ich bis heute halte.

Auch das tat ich wieder in einer brutalen Krise, die mich in ungeheure Spannung brachte. Hier die Therapeutin, die sich bemüht und mit der ich mich überhaupt nicht mehr unsicher fühle – da die Erfahrungen mit sehr vielen Psychotherapeut_innen und ganz speziell der letzten, nach denen es sich immer logischer darstellte, einfach auf etwas von mir zu verzichten. Irgendwas einfach nicht mehr zu machen.

Hätte ich nicht den Eindruck gehabt, dass es mich das Leben kosten könnte, würde ich die Therapie nicht richtig machen, meiner Therapeutin nicht sagen, dass sie Murks macht, wenn sie meinen Autismus mit Fragezeichen versehen am Rand stehen lässt, hätte ich das nicht an sie herangetragen.

Keine meiner Entschlussrevisionen hatten jemals irgendwas mit „mal in Ruhe und ganz objektiv mal drüber nachdenken und dann halt mal anders machen“ zu tun. So wie man sich das von Therapie verspricht oder es in weniger drastischen Situationen im Alltag erlebt.

Meine Generalisierungen sitzen. Und zwar immer und überall. Mein Platz, mein Besteck, mein Geschirr, meine Kleidung, meine Tagesabläufe, meine Leute, meine Themen, meine Interessen, meine Offenheiten – hinter allem stehen bewusste Entscheidungen und „Für immer“-Entschlüsse. Entscheidungen für die Ewigkeit. Es erfordert absolut uneigennützige Bereitschaft, mit mir sachlich und zieldefiniert zu verhandeln, ob ich irgendetwas daran verändere. Kommt auf diese autistische Eigenschaft der Stress des Traumas, bin ich absolut darauf angewiesen. Denn an diesem Baustoff aus Traumastarre und autistischer Trägheit prallt jeder „Wägen Sie vielleicht mal ab, ob …“-Pinsel ab.

Manche meiner generellen Entscheidungen kann ich schnell revidieren. Besonders, wenn mir auffällt, dass ich eine traumalogische Basis dafür hatte. Wenn eine Entscheidung nur in einem einzigen Zusammenhang wirklich sinnvoll war, dann ist es ineffizient und unlogisch, sie auf alle anderen Lebensbereiche auch anzuwenden.

Die Entscheidung gegen meinen authentischen Selbstausdruck hingegen, die habe ich nicht nur im Zusammenhang mit dem Klinik-Gau getroffen. Diese Entscheidung habe ich bis dato in so vielen verschiedenen Momenten getroffen, dass es keinen Bereich mehr gibt, der frei davon ist. Das ist, was man heute so positiv hinzufügend als „Maskierung“ benennt. Und eben nicht negativ als „Verzicht auf sich selbst für andere“.

Der Klinik-Gau war für mich so belastend, weil ich vor der Autismusdiagnose nicht wusste, weshalb ich verschiedene Dinge nicht anspreche oder nur verschleiert und heimlich mit mir allein verhandle. Ich lebte wie ein Salamander mit abnorm gefärbten Körperteilen, die ihm immer erst dann auffielen, wenn andere negativ darauf reagiert haben.

Beim Klinik-Gau kannte ich diese Stellen und wusste, woher sie kamen. Meine Erwartung an diesen „geschützten Rahmen“, diesen Ort, an dem psychologische Exzellenz, psychotherapeutische und soziale Kompetenzen von den Autoritäten vorauszusetzen, logisch und auch gewollt ist, war zu keinem Zeitpunkt überzogen oder grundlegend falsch gesetzt. Sie wurde einfach nicht nur nicht erfüllt, sondern auch noch benutzt, um mich zu demütigen und mich glauben zu lassen, ich sei an meinem Empfinden von Auslieferung, Ohnmacht und Lebensbedrohung selbst schuld, denn ich hätte diese abnorm gefärbten Körperteile. Und die wiederum seien gar nicht das, was ich annahm, sondern etwas noch viel Abstoßenderes, was meine Gewalterfahrungen noch viel stärker zu etwas macht, das ich nie anders verdient und immer selbst verursacht hatte.

Als ich der Ärztin damals sagte: „Ich habs immer überlebt“, war für mich bereits absolut klar, dass ich mir so viele dieser abnorm gefärbten Körperteile wie möglich abhacken muss. Mein Leben voller Verdeckungs- und Vermeidungsperformance war ja offensichtlich nicht genug. Nicht das Richtige. Nichts, was mich als jemanden sichtbar macht, die_r es richtig wirklich und echt doll versucht okay für andere zu sein. Okay genug, um nicht von ihnen verletzt zu werden. Ich war zu dem Schluss gekommen, dass ich selbst nichts bin, mit dem ich jemals irgendwo sicher einfach sein kann.

Meine Kunst, die einzige Möglichkeit für jüngere Innere, sich auszudrücken, ihre Geschichte zu teilen und sich in der Gegenwart zu orientieren, war nur ein Opfer dieser Abhack-Entscheidung. Das zweite Opfer war eine Freiheit, um die ich mit meiner Entdeckungsangst ringe – die Freiheit, nicht vermeiden zu müssen. Ich habe mir damals auch abgehackt, mir zu wünschen, dass ich Kunst mache. Irgendwie okay zu finden, was ich früher mal gemacht habe. Mich mit Menschen zu verbinden, die diese Wünsche in mir wecken könnten. Ausstellungen, Werkstätten, Projekte zu besuchen, die mich an dieser Stelle reaktivieren könnten. Mein ganzer Materialkram ist da, weil mein Entschluss, nicht zu verschwenden, besteht. Die Kisten und Ordner sind heute in einem Raum, den ich nur öffne, um ihn zu durchlaufen. Die Tür ist immer zu. Ich gehe da nicht rein, weil ich mir nicht trauen kann, dass nicht doch irgendein Innen irgendetwas macht, was mir und dem Rest der Welt meine abnorm gefärbten Körperteile aufzeigt. Denn klar, als Salamander kann man sich Körperteile abhacken – die kommen aber wieder. Man muss in der Angelegenheit sehr konsistent sein. Was wiederum nicht sehr schwer ist, wenn es sich um eine Sache handelt, die in Auti-Trauma-Beton gegossen ist. Jeder nette Kommentar über meine Kreativität führt zu einem präventiven Hack an mir. Jede Rückmeldung zu einem Text als „selbstdarstellend“ – hack of the doom. Jede Erwähnung meiner Arbeiten früher – hack hack hack.

Mag sein, dass ich damals, 2016 in der Klinik, ganz viel komplett falsch verstanden habe. Und niemand jemals von mir erwartet hat, dass ich mich für mich selbst schäme. Ich bin geübt genug in Reparations-/Entschuldigungs-/Wieder-gut-mach-/Klärungsgesprächen mit nicht autistischen Menschen, um zu wissen, dass am Ende IMMER ich die Person bin, die da was nicht richtig verstanden hat. Die irgendwas zu ernst nimmt. Die sich auf eine Art fühlt, die nicht die Intention war und deshalb halt Pech hat, weil da ja nun wirklich niemand was für kann. Außer mir.

In Bezug auf diesen Klinik-Gau, werde ich zu keinem Zeitpunkt jemals einen Moment haben, in dem die Last, der Schmerz, die Angst, die Verletzung von mir genommen wird. In ihrer Natur ist diese Erfahrung damit meinen Gewalterfahrungen in der Herkunftsfamilie und jedem anderen sozialen Nahfeld gleich. Infolge dessen sehe ich keinen Grund, meine daraus folgenden Entscheidungen nicht zu generalisieren.

Ja, die Ärztin war nicht meine Herkunftsfamilie, alle meine anderen Mitmenschen zwischen 1986 und 2016, oder irgendjemand anders, die_r mich wegen meiner abnormen Färbung verletzt hat. Aber sie hatte den gleichen Bezugspunkt, um mich zu verletzen und mich in das Erleben einer Lebensgefahr zu bringen.

Es wäre unlogisch, das zu ignorieren. Traumalogisch ausgedrückt: lebensgefährlich dumm.

Meine Therapeutin beendet ihre Geste und spricht eine Weile. Sie sagt, ich könne mich fragen, ob ich das Ereignis mein Leben so umfassend bestimmen lassen will. Ob ich dem weiter so viel Macht geben will.

Diesen Ansatz finde ich unsinnig. Es ist ja nicht das Ereignis, dem ich Macht gebe, sondern die Beschämung, von der ich weiß, dass sie praktisch automatisch kommt, egal von wem und in welcher Absicht. Das Ding ist nicht, dass das passiert ist, sondern, dass es passiert ist, obwohl ich mich so unfassbar aufgerieben und angestrengt habe, dass es nicht passiert. Eine Klinik für Psychosomatik ist der einzige gesellschaftlich gewollte Rahmen und Ort, von dem man annehmen darf, dass man dort nicht wegen sich selbst verletzt wird. Darum war ich da. Ich brauchte Hilfe und war abnorm. Nirgendwo sonst, dachte ich, könnte ich mich risikoarm und sicher damit befassen und arbeiten.

Das Ereignis hat eine Generalisierung, die ich vorher bereits hatte, bestätigt und erweitert. Es hat nicht mehr Macht über mich, als jeder belustigte Kommentar über mein wörtliches Verstehen, jedes amüsierte Nachmachen meines Körperausdrucks, jede Demütigung nach einem Missverständnis, jede soziale Dynamik, die entsteht, weil nicht oder auch anders behinderte Menschen Behinderung mit aufwertender Sonderstellung verwechseln oder Autist_innen (oder auch Menschen mit DIS) als interessant mystische Sonderlinge einordnen.

Jetzt, wo ich weiß, dass sich in diesen Dingen mein Autismus zeigt und Autismus etwas ist, das ich, im Gegensatz zu anderen Dingen, nicht verlernen oder „einfach nicht machen“ kann, sondern ich selbst bin – jetzt ist es unmöglich, dass es keine Macht über mich hat. Es trifft immer mich. Es geht immer um mich. Ich bin immer das Problem der Witz Trigger Auslöser ja, verdammt, ich kann das nicht einmal sachlich, nicht selbstabwertend benennen, wenn ich es versuche.

Ich habe zu viel Angst, einfach wieder anzufangen und es zuzulassen. Ich weiß, dass es nicht nur wieder passieren kann, ich weiß, dass es mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch wieder passieren wird. Aber ich weiß, was ich tun kann, damit es mir nicht wegen etwas passiert, das ich sicher auch lassen kann.

Das ist nicht nur Traumalogik.

Das ist auch die Logik der Gewalt.

Beschämung ist Gewalt. Beschämung ist ein Machtinstrument. Sie hat Macht. Es ist irrelevant, ob ich ihr die zuschreibe oder nicht. Ich gebe sie ihr nicht. Sie hat sie. Sie hatte sie schon immer.

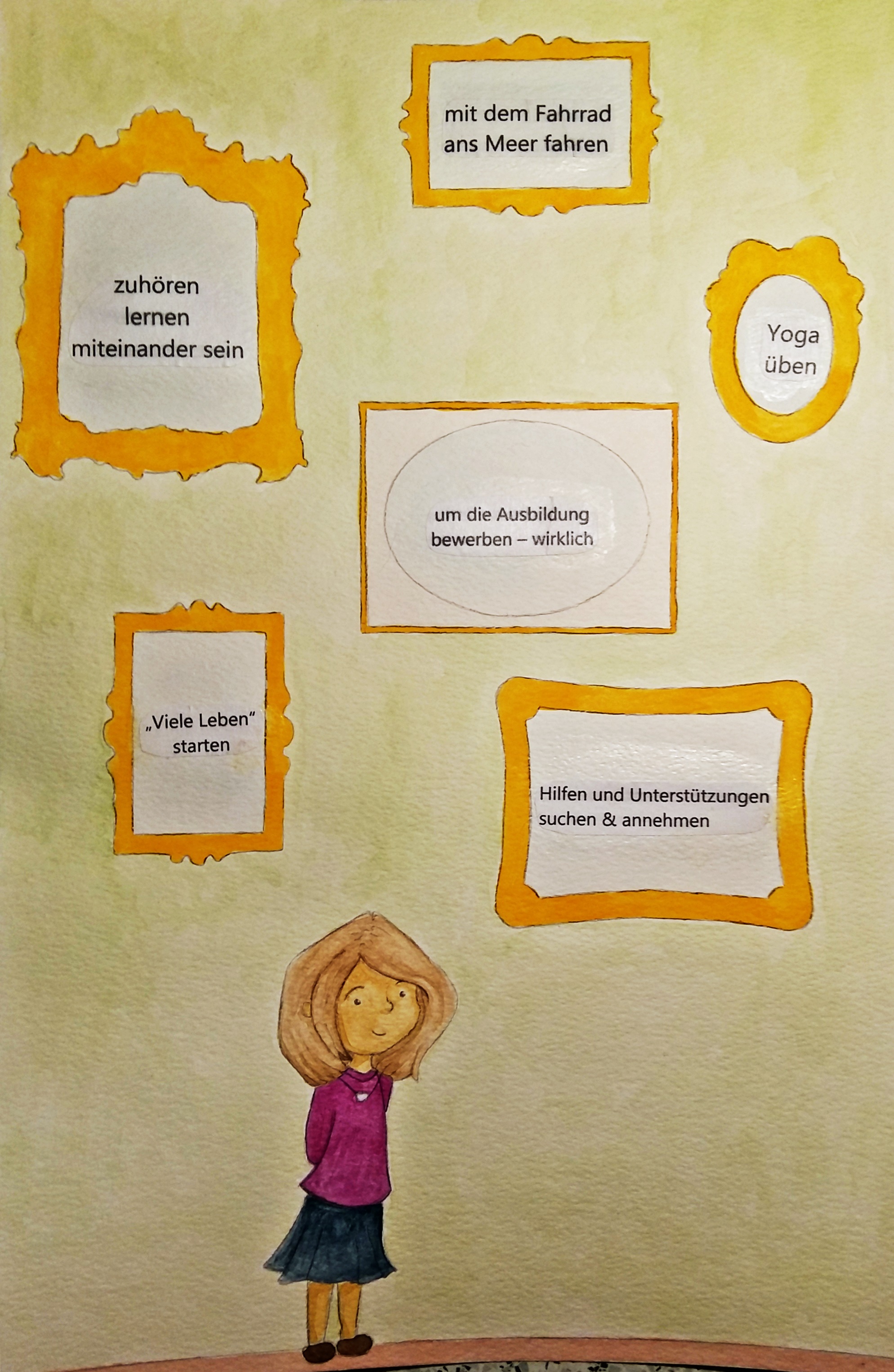

Meine Therapeutin redet weiter. Ich antworte und beobachte, wie unsere Worte im Raum, zu einem Bild verwachsen. „Ich könnte es ausdifferenzieren wie beim Schreiben“, denke ich. „Statt mich darzustellen, stelle ich meine Themen und Perspektiven dar. Wer sich daraus ein Bild von mir macht, ist selbst dafür verantwortlich. So hab ich das ja immerhin trotz allem Abhackdruck halten können. Aber geht das beim Fotografieren? Beim Malen? Zeichnen? Comics machen? Drucken?“

Das könnte ich versuchen.

Vielleicht.

Wenn ich mich traue.