Es sind ganz junge Füße, die mich durch die kalte Dunkelheit zu dieser Musik- und Kunstschule tragen. Ich merke das an dem Schwung im Schritt. An der Musik in meinen Ohren. An diesem ganz zarten Glimmen unterm Sternum. An dieser Fragenschleife: “Und dann darf ich das lernen? Also so richtig lernen? Und dann darf ich da was machen? Und dann ist das richtig echt? Und dann…”. An den großen Augen, deren Iris mich fast verschlucken.

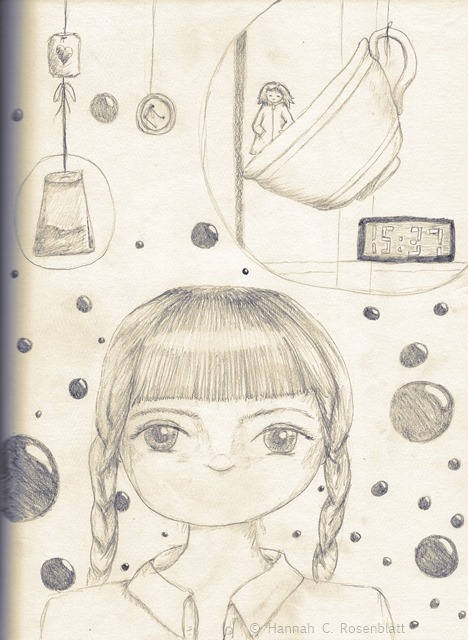

Wir bekommen über 80% Rabatt, weil wir von Grundsicherung leben. Der Kurs geht, wenn alles klappt, 12 Monate. Am Ende könnten wir eine Mappe haben. So eine Richtige. Nicht so eine peinliche: “Ach nett, Sie machen also kleine süße Zeichnungen in ihrer Freizeit.” – Mappe, wie wir sie jetzt haben.

Es ist eine Chance.

Wenn sie uns vom Jobcenter als solche anerkannt wird und davor bewahrt, Bewerbungstrainings oder andere Maßnahmen machen zu müssen. Denn arbeitsfähig in dem Sinne sind wir inzwischen wieder. Maximal 4 Stunden am Tag – davon 3 am Stück. Die 4 te geht für den Weg hin und zurück drauf.

Die 4 Stunden, die uns noch zur “normalen Arbeitsfähigkeit” fehlen, die brauchen wir dann zu Hause, um die vorangegangenen 20 Stunden zu be.greifen, in den Mund zu stecken und nochmal zu essen.

Ist halt so. Wir haben die 50% im Schwerbehindertenausweis nicht, weil das Foto von 2004 darin so schön ist.

2004 da hatte das Innen, das sich zwischen die Mütter und Klein.Kinder setzte, um im Schulgewusel anzukommen und die Lautstärke mit den Haarspitzen zu erfühlen, das letzte Mal über eine Zukunft als um des Begreifens Willen lernende Person nachgedacht.

Jetzt krabbeln ihm Kinder mit Kekskrümeln auf den Kullerbäuchen um die Füße herum und könnten aus ihm selbst gekommen sein.

Der Leiter des Kunstbereichs ist nicht sehr angetan von den Zeichnungen. Er mag so gern lieber abstrakte Kunst, dass er uns markiert, wann die Kurse für figürliches Zeichnen sind. Das Innen zittert. Drückt sich die Wunschäußerung raus, alle Kurse des Angebots einmal zu probieren. Er reagiert nicht. Springt auf ehemalige Schüler_Innen zu, die zu Besuch kommen.

Der Leiter der Fotografiekurse kommt an den Tisch. Auf dem Bildschirm ist unser Fotoblog zu sehen.

Das Kinderinnen, das die Fotos macht, schiebt sich zaghaft zwischen das junge Innen, mich, den Schatten der Anderen und das Heute, das plötzlich so viele Gesterns gleichzeitig ist.

“Die Motive sind mir zu lieblich, aber dein Auge ist gut. Die Aufteilung, die Gestaltung, die Farben. Sehr gut. Du hast das drauf. Oh hier die Langzeitbelichtung – sehr sehr schön …” Er scrollt und ich frage das Kinderinnen, ob ich ihn etwas fragen soll. Oder, ob es ihm etwas zu den Fotos sagen möchte. Ob es Fragen zu seinem Kurs hat. Ob es den probieren möchte. Ich frage das mit der Generalschlüsselfrage: “Ist er ein Mensch*?” alles gleichzeitig und mein kleines Herz nickt eifrig. “Hier – niemand macht sich die Mühe so nah an die Wasseroberfläche zu gehen, um so etwas zu fotografieren- das ist sehr gut”, sagt er und erzählt dann, das man sich Kameras ausleihen kann, um bestimmte Dinge zu probieren. Manches von dem, was unsere Kompaktautomatikknipse nicht kann.

Das kleine Herz zappelt unter meinen Federn umher und strampelt sich heraus. Steht mit offenem Mund hinter den Augen und fuchtelt mit den Armen. Meine Wörter legen sich um seine Bewegung und klumpen aus dem Uns heraus. Der Leiter des Fotokurses hört zu. Schaut auf die Fotos. In unser Gesicht. Lächelt seine Augen zu einer dicken Linie zwischen vielen kleinen.

Dann verabschieden wir uns von ihm und folgen dem Kunstleiter durch die Ateliers.

Unser Schritt ist eckig geworden.

Wir sehen junge Menschen. Teenager. Kunst, die uns gnadenlos die Inspiration ins Hirn pumpt und an etwas zerrt, dem immer – dem seit mehr als 13 Jahren ein “hätte” oder “wäre” oder “wenn” vorausgeht.

Ich erinnere, was eines der anderen Herzen in der Therapiestunde aus sich herausstachelte: “Wenn ich nur länger durchgehalten hätte. Wenn ich nicht krank geworden wäre.”, und einfach nicht weiß, dass es in dieser Welt des Heute damit sagt: “Wenn ich die Gewalt, den Schmerz, die Qual, die Not, die Folter, die Ausbeutung nur länger durchgehalten hätte. Wenn ich keine (psychiatrische) Hilfe bekommen hätte.”.

Ich weiß: Es hat auch Recht.

Auf eine dieser perversen Arten, wie sie nur das Leben hervorbringen kann, hat es recht. Wenn wir nur bis zum Abitur durchgehalten hätten. Wir hatten die Chance singen, tanzen, Kunst machen und vieles mehr zu lernen. Wir hätten so viel mehr lernen können als das Notwendigste für Überleben und Realschulabschluss.

Wir kennen diese “Eigentlich wollen wir ja keine Elite sein”- Gymnasiumattitüde, die dann doch Markenkleidung trägt und Privat- oder Kursunterricht, wie den, den wir hier gerade mit unserer Besichtigung stören, erhalten kann. Neben Schüler_Innennachhilfe und Taschengeld, um am Wochenende ins Kino zu gehen.

Wir haben nicht dort reinpassen können und mussten das auch nie.

Aber da war die Chance.

Und wir haben sie nicht genutzt.

Warum auch immer.

Egal wie nachvollziehbar die Entscheidung war, wegzugehen und einen anderen Weg zu wählen.

Die Chance blieb ungenutzt und sie wird nie wiederkommen.

Unser Rundgang endet in einem Raum, in dem die Kurse für figürliches Zeichnen stattfinden. Es gibt einen Leuchttisch und die roten Haare des Innens lecken ihre Hitze bereits wieder in alle Richtungen. Mit einem Leuchttisch, kann es Trickfilmbilder besser zeichnen.

Wir fühlen uns durch den Raum, in dem viele Teenager sitzen, miteinander reden und uns verstohlen anschauen.

Mein Blick fällt auf das Grafiktablett eines der jungen Menschen dort.

Das Teil kostet neu über 800€. Frau Rosenblatt sabbert das Gerät seit der ersten Version durch das Internet an und fühlt jedes Mal den Schmerz des Wissens, dass es mehr kostet als das, was sie zum Leben vom Staat erhält. Weil das ihr Leben in einem Monat kosten darf.

Und dann liegt es einfach da.

Achtlos neben Wassergläsern abgelegt und mit Aufklebern verziert.

Es kostet so viel wie 100 Monate Kunstkurs für eine Hartz 4 Behinderte mit Splitter-Ich.

Würde der Kurs soviel kosten, wie es der Staat für Bildungsausgaben unter Hartz 4 vorsieht: 533 Monate.

Es liegt dort rum und würde es aufstehen und uns sagen: “Siehste- das haste nu davon!” – es wäre nur logisch.

Im Flur vor dem Raum liegt eine braune Labradorhündin und schläft mit dem Gesicht zwischen den Pfoten.

Wir tauschen Floskeln mit dem Kunstleiter und torkeln mit unseren Eindrücken im Kopf in die Kälte hinein.

Ich denke an den Artikel zum 10 jährigen Bestehen der Hartz 4 Gesetze, den wir uns seit Wochen aus dem Herzen rausschreiben wollen und daran, dass so viele Menschen von unserer Armut erfahren und dennoch denken, es hätte für uns jemals ein

“vor Hartz 4” gegeben. Ein “vor der Armut”. Ein “bevor es alles schwierig wurde”. Oder zumindest so mit uns sprechen.

Vielleicht, weil es so normal ist, dass jede_r mal ein “Früher war alles besser” hatte.

Wir hatten das nicht.

Wir hatten nur Chancen.

Und die haben wir nicht genutzt.

Weil wir statt auf ein Über.Morgen hinzuleben, ein Heute erkämpfen mussten.

Wir haben kein greifbares “wenn es vorbei ist”. Keine realistische Vorstellung, wie das Morgen nach dem Überleben, nach der Armut, wie das Ende des Hoffens erreicht werden kann. Wir wissen nur: das Bedürfnis der Therapeutin, der Welt, den Augen, die auf uns drauf schauen zu sagen, dass es in unserem Leben eine strukturell produzierte und aufrecht gehaltene Todesangst gibt, die für andere Menschen einfach nur “Hartz 4” heißt – das wird morgen wieder überlebt sein.

Genau wie alle Gewalt, Schmerz, Qual, Not, Folter und Ausbeutung, die wir überlebt haben bis wir 21 Jahre alt waren.

Gefällt mir:

Gefällt mir Wird geladen …

Und dann ist es doch wieder eine Zeit, in der ich in einen Telefonhörer hinein sage: “Ich weiß ja auch nicht, was ich bei der Frau Doktor soll. Meine Therapeutin hat gesagt…”

Und dann ist es doch wieder eine Zeit, in der ich in einen Telefonhörer hinein sage: “Ich weiß ja auch nicht, was ich bei der Frau Doktor soll. Meine Therapeutin hat gesagt…”

In den letzten Monaten waren wir häufig unterwegs und ich twitterte öfter mal von “Essen, das komisch guckt”. Darauf kamen die Fragen danach, was das denn bedeutet. Wie guckt denn Essen (für mich)? Ist es, weil es tierische Produkte enthält? Weil es wie ein Gesicht angeordnet ist?

In den letzten Monaten waren wir häufig unterwegs und ich twitterte öfter mal von “Essen, das komisch guckt”. Darauf kamen die Fragen danach, was das denn bedeutet. Wie guckt denn Essen (für mich)? Ist es, weil es tierische Produkte enthält? Weil es wie ein Gesicht angeordnet ist?